当人们急切地询问“中国这疫情什么时候结束的”,其背后隐含的是一种对明确时间点的期待——期待一个可以宣布“完全胜利”的仪式性时刻,从公共卫生学和社会发展的视角看,疫情的“结束”并非一个简单的开关事件,而是一个复杂、渐进的阶段转换过程,它更像一曲交响乐的终章,并非所有乐器在同一时刻停止,而是旋律逐渐平息,余音绕梁,对中国抗疫历程的审视,需要我们超越对单一时间点的执着,深入理解其从应急围堵到常态化防控,再到策略优化调整的动态路径。

回望2020年初,新冠疫情以突如其来之势席卷全球,中国迅速进入一场前所未有的应急围堵阶段,武汉“封城”这一壮士断腕的决策,在人类抗击传染病史上写下浓重一笔,通过严格的物理隔离、大规模核酸检测、集中收治患者等超常规措施,中国在短时间内有效控制了疫情的指数级扩散,为疫苗研发、医疗资源准备赢得了宝贵的“时间窗口”,这一阶段的“结束”,标志性事件是国内本土病例的持续清零与社会生产生活秩序的基本恢复,但这并非疫情的彻底终结,而是进入了“外防输入、内防反弹”的常态化防控新阶段。

进入常态化防控阶段后,中国的抗疫策略展现出高度的灵活性和精准性,随着对病毒认识的深化,以及疫苗接种率的快速提升(中国迅速完成了全球人数最多的疫苗接种工程),防控措施不再是一刀切的全面封锁,而是趋向于更科学、更精准的“动态清零”,利用健康码、行程卡等数字技术,实现人员的精准追踪和风险划分;通过划分封控区、管控区、防范区,力求以最小成本获取最大防控效果,这一阶段的核心目标,是平衡疫情防控与经济社会发展之间的关系,谈论疫情的“结束”已不再意味着病毒的完全消失,而是指社会建立起了一套能够有效应对散发病例或局部聚集性疫情,并使其不造成大规模扩散的运行体系。

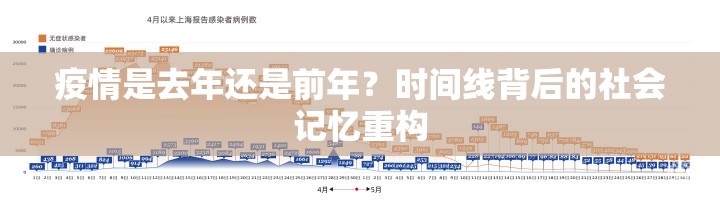

随着奥密克戎等变异株的出现,其高传染性、低致病性的特点对原有防控模式提出了新挑战,全球多数地区逐步调整策略,将重点从“消除病毒”转向“降低危害”,中国也基于科学评估和现实条件,在2022年底至2023年初对疫情防控政策进行了重大优化调整,这标志着抗疫进入了一个全新的阶段——从重点防感染转向“保健康、防重症”,更加关注医疗资源的合理配置和对脆弱人群的保护,社会层面的感知是,严格的大规模核酸筛查和区域封锁等措施逐步退出日常生活,个人成为健康责任的第一责任人,如果说有一个可以被广泛感知的“结束”节点,那么政策优化的这一时期,无疑是社会运行模式发生根本性转变的关键时点,它宣告了一个以极端限制措施为主导的抗疫时期的落幕。

当被问及“中国这疫情什么时候结束的”,一个更准确的回答是:它没有一个统一的、标准化的日历日期,疫情的“结束”是一个过程,而非一个瞬间,它在不同层面、对不同主体而言,有着不同的“结束”含义,对于国家整体应急管理体系,其“结束”可能以重大突发公共卫生事件应急响应级别的下调为标志;对于普通民众,其“结束”可能以出行不再需要查验核酸证明、生活恢复常态化为标志;对于医疗卫生系统,其“结束”可能意味着新冠回归“乙类乙管”,作为常规呼吸道传染病进行监测和管理。

中国抗疫之路,是一场规模空前的公共卫生实践,其“结束”的方式,深刻反映了在面对重大全球性挑战时,如何统筹人民生命健康、经济社会发展与全球责任担当的复杂权衡,这段历程留下的,不仅是应对病毒的经验、提升的医疗救治能力、完善的公共卫生体系,更是一种关于韧性、科学精神和集体行动的深刻启示,我们或许不会记得疫情“结束”的确切某一天,但这段共同经历的教训与成长,必将融入国家治理和社会发展的基因之中,影响着我们应对下一次挑战的姿态。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏