2020年初,新冠肺炎疫情席卷全球,彻底改变了人类的生活方式,从封锁城市到社交隔离,从口罩普及到远程办公,这场疫情不仅是一场公共卫生危机,更是一次对全球社会、经济和心理的严峻考验,许多人不禁反复追问:“疫情啥时候结束呢?”这个问题看似简单,却牵动着无数人的心,而答案远比想象中复杂。

疫情的爆发与全球应对

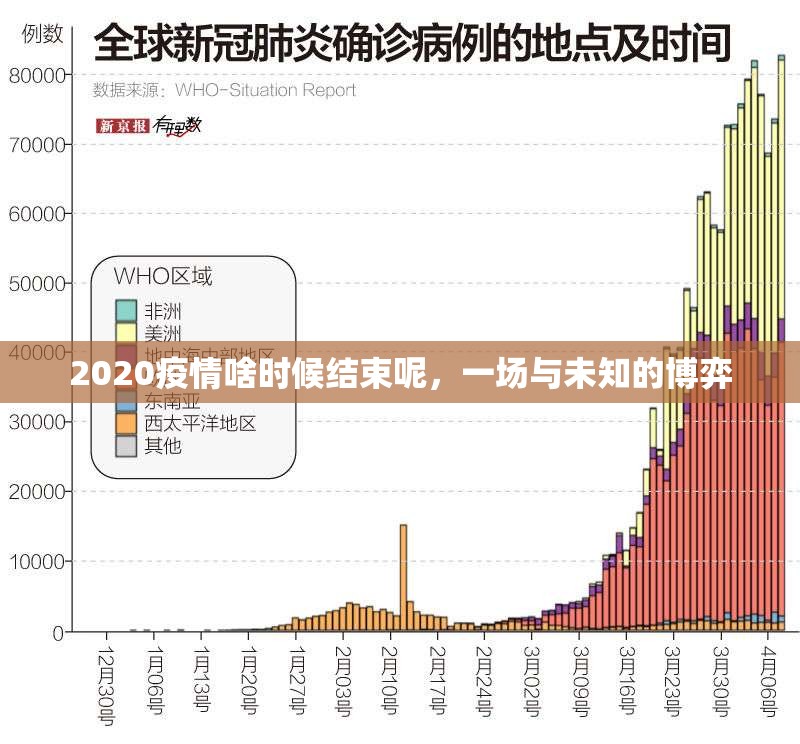

2019年底,新冠病毒首次在武汉被发现,随后迅速扩散至全球,世界卫生组织于2020年3月宣布疫情为“全球大流行”,各国纷纷采取紧急措施,中国通过严格的封控和大规模检测,在短期内控制了疫情蔓延;而欧美国家则面临医疗资源挤兑和死亡病例激增的困境,疫情初期,科学家们对病毒的特性知之甚少,疫苗研发尚在起步阶段,这使得“结束”一词显得遥不可及。

科学与时间赛跑

疫情的终结很大程度上依赖于科学进步,2020年,全球科研团队以前所未有的速度展开合作,多款疫苗在一年内获批使用,例如辉瑞、莫德纳和中国的科兴疫苗,疫苗的诞生为人类带来了希望,但病毒变异(如Alpha、Delta毒株)给防控带来了新挑战,世界卫生组织曾表示,疫情的结束并非指病毒完全消失,而是通过疫苗和自然免疫使其变为“地方性流行”,类似于流感,疫苗分配不均问题凸显:富裕国家囤积疫苗,而发展中国家接种率低下,这延缓了全球群体免疫的进程。

社会心理与“疫情疲劳”

除了科学因素,社会心理同样影响着人们对疫情终结的感知,2020年,许多人经历了焦虑、孤独和经济压力,“疫情疲劳”现象逐渐蔓延,人们渴望回归正常生活,但病毒的不确定性导致心理预期不断调整,部分国家尝试“与病毒共存”策略,但公众对风险的接受度差异巨大,心理学家指出,疫情的“结束”可能是一个渐进过程:当大多数人不再因病毒而恐惧,并适应新常态时,心理上的终结便会先于生物学上的终结。

经济与全球合作的考验

疫情对全球经济的冲击堪比大萧条,2020年,全球GDP萎缩3.5%,旅游业、航空业遭受重创,各国推出经济刺激计划,但复苏不平衡加剧了不平等,疫情何时结束,与经济重启密切相关,世界银行报告称,若疫苗覆盖率达到70%以上,全球经济有望在2022年恢复,但供应链中断和通货膨胀可能延续影响,全球合作缺失成为疫情延长的关键因素:病毒溯源政治化、国际旅行限制混乱,暴露了多边体系的脆弱性,正如专家所言,“疫情不会在任何一个国家单独结束”,唯有协作才能实现真正意义上的终结。

展望:从危机到反思

回望2020年,疫情结束的答案并非一个具体日期,而是一个动态过程,它取决于病毒演变、疫苗普及、社会适应和全球治理的综合作用,2021年后,随着口服药物问世和防控经验积累,人类逐渐掌握了更多工具,但新毒株的出现提醒我们,与病毒的博弈可能长期存在,疫情教会了人类谦卑:在全球化时代,任何局部危机都可能演变为全球挑战,或许,当我们不再执着于“何时结束”,而是学会在不确定性中前行时,疫情带来的创伤终将转化为重生的力量。

2020年提出的“疫情啥时候结束呢”这一问题,本质上是人类对安全与自由的永恒追问,答案或许隐藏在每一次科学突破、每一份社会团结,与每一个体对生命的敬畏之中。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏