当我们试图回答“疫情什么时候开始,什么时候结束?”这个看似简单的问题时,会发现答案远比一个确切的日期复杂,它如同一道投入湖面的石子,激起的涟漪在不同的维度上扩散,每一个圈层都代表着一种解读,疫情的“始”与“终”,不仅是一个医学或公共卫生的时间节点,更是一个深刻烙印在集体记忆与社会进程中的复合命题。

医学上的起点与终点:病毒、数据与官方宣告

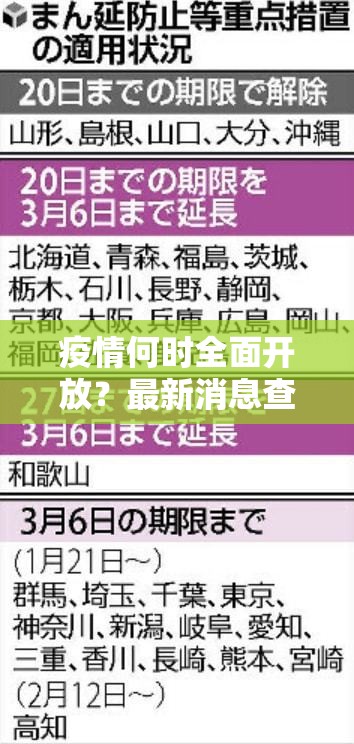

从纯粹的流行病学视角看,疫情的“开始”有一个相对清晰的坐标,2019年底,中国武汉出现不明原因肺炎病例,随后病原体被确认为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),世界卫生组织(WHO)在2020年1月30日宣布构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这通常被视为全球抗疫行动正式拉响的警报,医学意义上的“开始”,可以锚定在2019年末至2020年初这个时间段。

而医学意义上的“结束”,则指向了另一个标准,2023年5月5日,WHO宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这一决定是基于全球人群通过感染和疫苗接种建立了较高免疫屏障、死亡率显著下降、医疗系统压力缓解等综合评估,这可以被视作一个官方的、象征性的“终点”,标志着疫情最紧急、最不可控的全球危机阶段告一段落,WHO总干事谭德塞也强调,这并不意味着疫情作为全球健康威胁已经结束,病毒仍在变异、传播和致死,医学的终点并非病毒的消失,而是其从“大流行”状态转变为需要长期管理的“地方性流行病”阶段。

个体感知的起点与终点:生活剧变与常态回归

对于每一个普通人而言,疫情的“开始”并非一个遥远的官方公告,而是生活被瞬间撕裂的那一刻,它可能是2020年春节被迫取消的团圆饭,是突然被封控在家的茫然,是第一次戴上口罩呼吸不畅的憋闷,是收到第一份隔离通知时的慌乱,这个“开始”是具体的、感性的,它标记着一种熟悉的生活方式的戛然而止。

相应地,个体层面的“结束”也充满了主观色彩,对一些人来说,它可能是摘下口罩,自由呼吸空气的那一天;可能是终于能够毫无顾虑地计划一场远途旅行;可能是线下办公、上课的全面恢复;也可能是内心对人群聚集的恐惧感逐渐消散的时刻,这个“终点”并非同步到来,它因人而异,取决于个人的经历、心理承受力以及对风险的感知,当生活的节奏、社交的密度和内心的安全感逐渐回归到2019年之前的某种状态时,我们便在心中默默地为疫情画上了句号。

社会与经济的深远回响:被重塑的“后疫情时代”

即便医学宣告了紧急状态的终结,个人感知到了常态的回归,疫情的“幽灵”依然在社会经济的肌理中徘徊,它深刻地改变了我们的世界。

- 工作与生活模式: 远程办公、线上会议、数字教育从应急方案变成了许多行业的常态选项,模糊了工作与生活的边界,也重塑了城市中心与郊区的关系。

- 社会交往方式: “社交距离”的概念深入人心,线上社交在一定程度上替代了部分线下互动,人与人之间的亲密感与信任度经历了考验与重构。

- 全球供应链与地缘政治: 疫情暴露了全球化的脆弱性,促使各国重新审视供应链安全和本土制造能力,地缘政治格局也因此受到深远影响。

- 公共卫生观念: 公众对传染病的认知、对疫苗接种的态度、对公共卫生政策的关注度都达到了前所未有的高度。

从这个角度看,疫情从未真正“结束”,它只是转化了形态,其影响已经内化为我们社会结构的一部分,催生了一个独特的“后疫情时代”,我们谈论的“结束”,更像是告别了一个特定的、充满恐慌与不确定性的阶段,而非病毒本身或其带来的所有改变。

“疫情什么时候开始,什么时候结束?”这个问题,没有一个唯一的答案,它拥有多重时间线:一条是医学与公共卫生的官方时间线,标记着危机的爆发与降级;一条是亿万个体的生命时间线,记录着创伤、适应与复苏;还有一条是宏大的社会历史时间线,描绘着一个时代如何被深刻重塑。

或许,当我们不再执着于寻找一个精确的日历终点,而是学会与这段历史带来的所有变化共存,反思其中的教训,珍惜失而复得的寻常,并带着这份独特的集体记忆继续前行时,我们才真正完成了对这场疫情的“告别”,它的“结束”,最终定义于我们如何承载过去,并勇敢地走向未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏