时光流转,进入2024年8月,新冠疫情自首次大规模暴发已过去四年多,全球社会在经历了最初的恐慌、严格的封锁、疫苗的竞速接种以及多轮变异株的冲击后,当前疫情态势究竟如何?我们的生活又因此发生了哪些深层次的改变?本文将结合最新动态与数据,对2024年8月份的全球疫情进行一番梳理与展望。

全球疫情总体态势:进入低水平、地方性流行阶段

截至2024年8月,世界卫生组织(WHO)及各国公共卫生机构的监测数据显示,新冠病毒并未消失,但已在全球范围内转入一种低水平、地方性流行的态势,这意味着病毒将持续在人群中循环,但引发的住院、重症和死亡病例数已大幅降低,并趋于稳定,不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)级别的威胁。

当前,奥密克戎谱系的后代变异株,如JN.1及其亚分支(例如KP.2、KP.3等),仍然是全球流行的优势毒株,这些变异株的特点是拥有极强的免疫逃逸能力,能够轻易感染已接种疫苗或既往感染过的人群,但其致病力,尤其是导致严重疾病的风险,在多数人群中已显著减弱,这主要归功于全球范围内通过自然感染和疫苗接种所建立起的广泛免疫屏障。

重点区域与国家最新动态

- 北美地区(以美国为例): 美国疾控中心(CDC)在8月份的报告中指出,全国范围内的新冠病毒检测阳性率、门诊就诊人数及住院率均保持在较低水平,虽有轻微波动,但未出现显著的“夏季浪潮”,公共卫生重点已完全转向对高风险人群(如老年人、免疫缺陷者)的监测与保护,并鼓励民众及时接种针对最新变异株的更新版疫苗。

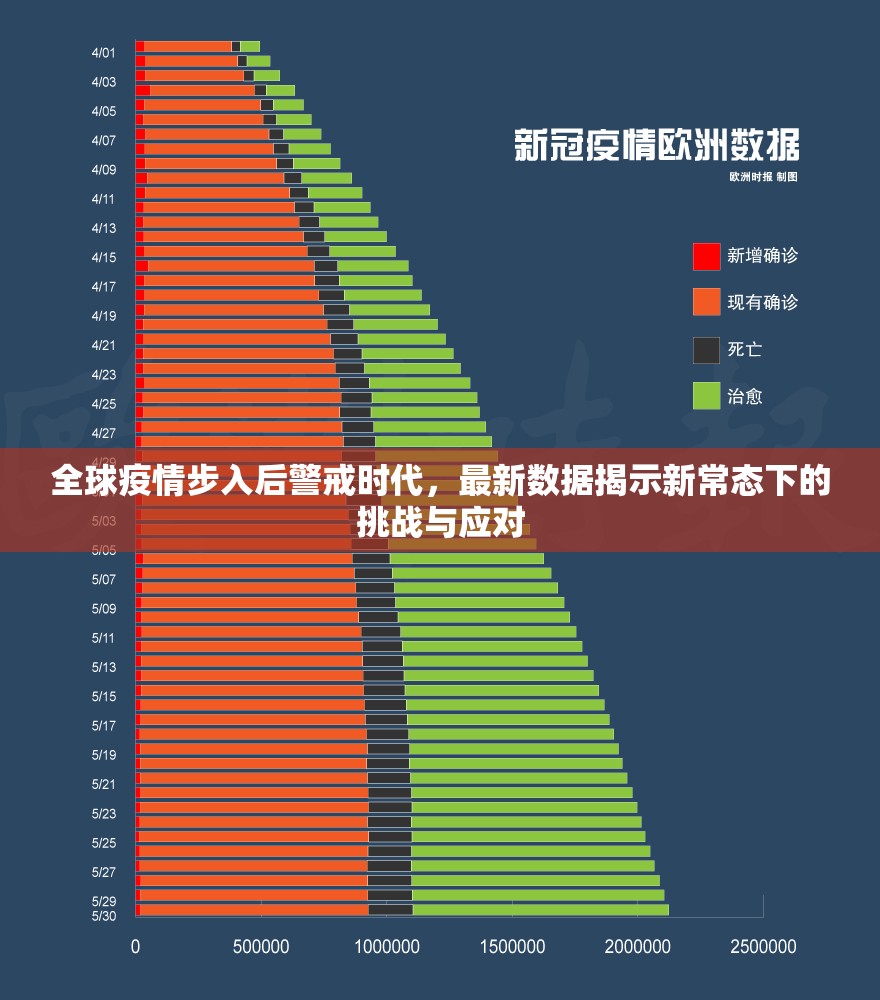

- 欧洲地区: 欧洲疾控中心(ECDC)的监测显示类似情况,各国已基本取消所有针对新冠的强制性社交限制措施,医疗系统的压力主要来自其他呼吸道疾病,新冠仅作为常规呼吸道传染病进行管理,部分国家正着手将新冠疫苗接种完全纳入国家免疫规划,与流感疫苗类似,进行季节性推荐接种。

- 亚太地区: 中国国家疾控局在8月份发布的信息表明,国内疫情整体平稳,局部地区偶有小型聚集性疫情,但均能通过快速流调与精准防控得以有效控制,相关部门持续开展病毒变异监测,并优化“二类苗”的接种策略,强调“愿接尽接”,重点关注老年人和有基础疾病人群,日本、韩国等国也报告了低水平的社区传播,生活秩序如常。

病毒变异与疫苗药物研发进展

病毒变异仍是全球科学家密切关注的焦点,2024年8月,主流变异株的进化方向依然是增强其传染性和免疫逃逸,而非增强毒性,全球共享流感数据倡议组织(GISAID)平台的数据显示,尚未出现能够完全颠覆现有免疫保护的“超级变异株”。

在应对手段上:

- 疫苗: 针对JN.1等当前流行株的更新版mRNA疫苗和蛋白亚单位疫苗已在多国获批并开始秋季接种活动,这些疫苗旨在提供更匹配的免疫保护,降低感染后重症风险,下一代广谱冠状病毒疫苗和多价疫苗的研发也在持续推进中。

- 药物: 口服抗病毒药物(如Paxlovid)和中和抗体药物依然是治疗高风险患者的重要武器,确保这些药物的可及性、合理使用以及监测病毒耐药性,是当前临床工作的重点。

社会影响与“后疫情时代”的反思

进入2024年下半年,新冠疫情对全球社会的直接影响正在减弱,但其留下的烙印与引发的变革是深远的。

- 公共卫生体系的强化: 各国普遍加强了对传染病监测预警、快速响应和实验室检测能力的建设,mRNA等新疫苗技术平台的成熟,为应对未来可能的疫情提供了宝贵的技术储备。

- 工作与生活模式的变迁: 远程办公、线上会议、数字教育等已从应急措施转变为许多组织和个人的常态化选项之一,重塑了城市通勤、办公空间利用和人才分布格局。

- 健康观念的更新: 公众对呼吸道传染病的防范意识普遍提高,在流感季或感觉不适时佩戴口罩、更加注重手部卫生、保持社交距离等行为,已被部分人群接受为新的社会礼仪。

- 全球合作的挑战与机遇: 疫情暴露了全球治理中的短板,但也凸显了在病毒基因测序、数据共享、疫苗研发等领域国际合作的极端重要性,构建更具韧性的全球公共卫生安全网络已成为共识。

2024年8月的全球疫情图景,描绘的是一幅病毒与人类进入长期相持阶段的画面,新冠病毒从一场席卷全球的“海啸”,逐渐演变为需要长期管理、与之共存的“河流”,它提醒我们,大流行并未以病毒的消失而告终,而是以我们学会如何与之共存、并利用更强大的科技与更健全的体系来管理其风险而进入新篇章,保持警惕的监测、推动科技的创新、维护社会的公平与韧性,将是我们面对任何未知病原体挑战时的永恒课题,对于个体而言,保持良好卫生习惯、关注权威信息、根据自身情况合理接种疫苗,则是保护自己与他人健康最切实的行动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏