随着COVID-19疫情进入第四个年头,全球疫情形势依然复杂多变,根据世界卫生组织(WHO)和约翰斯·霍普金斯大学等权威机构发布的最新数据,全球累计确诊病例已超过7亿例,死亡病例超过690万例,这些数字背后,是各国在病毒变异、疫苗接种和公共卫生政策上的巨大差异,本文将通过分析全球疫情最新数据排行表,探讨当前疫情的热点地区、发展趋势以及对全球社会的深远影响。

全球疫情数据排行表概览

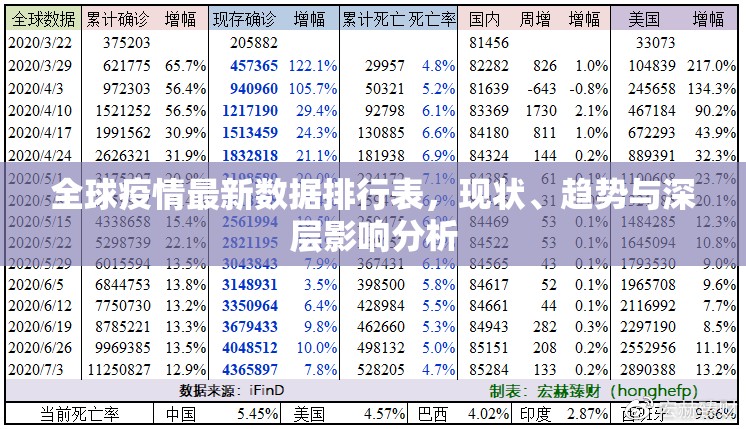

从最新数据来看,全球疫情分布呈现明显的区域集中性,美国、印度和巴西依然位居累计确诊病例前列,分别报告超过1亿例、4400万例和3400万例,紧随其后的是法国、德国和俄罗斯等欧洲国家,累计病例均超过2000万例,在死亡病例排行中,美国以超过110万例居首,巴西和印度分别记录超过70万例和50万例,值得注意的是,这些数据可能因检测能力和统计标准不同而存在偏差,例如印度在2021年疫情高峰期间可能面临漏报问题。

从动态趋势看,近期疫情热点已转向亚洲和欧洲部分地区,日本、韩国和澳大利亚因奥密克戎变异株的传播,在2023年初经历了新一波高峰,但通过高疫苗接种率(超过80%)成功控制了重症率,相比之下,非洲国家如南非和埃塞俄比亚,尽管确诊病例相对较少,但疫苗接种率不足40%,导致疫情反复风险较高,数据显示,全球每日新增病例从2022年初的峰值300万例下降至目前的约50万例,但变异株的潜在威胁仍不容忽视。

数据背后的深层因素分析

全球疫情数据排行表不仅反映了病毒传播情况,更揭示了各国公共卫生体系的强弱,发达国家如美国和德国,凭借先进的医疗基础设施,将死亡率控制在1%左右;而低收入国家如也门和叙利亚,死亡率高达5%以上,凸显了医疗资源分配的不平等,经济因素也起着关键作用:高收入国家人均医疗支出是低收入国家的数十倍,这直接影响了检测、治疗和疫苗接种能力。

疫苗接种成为改变疫情排行的关键变量,截至2023年,全球已接种超过130亿剂疫苗,但分布极不均衡,阿联酋和葡萄牙等国的全程接种率超过90%,而海地和刚果民主共和国等国的接种率仍低于20%,这种差距导致后疫情时代“免疫鸿沟”的出现,低收入国家可能面临更长的恢复周期,社会行为同样影响数据变化,例如瑞典的“群体免疫”策略初期导致高死亡率,但后期通过自然免疫和疫苗结合实现了稳定。

全球疫情的长期影响与启示

疫情数据排行表的变化,对全球经济和社会结构产生了连锁反应,旅游业和制造业依赖的国家如泰国和意大利,因疫情反复导致GDP增长放缓;数字化程度高的国家如新加坡和韩国,通过远程办公和电商转型减少了损失,环境方面,疫情初期封锁措施使全球碳排放下降7%,但随着经济复苏,2022年排放量反弹至疫情前水平,凸显可持续发展的重要性。

从公共卫生角度看,疫情暴露了全球协作的短板,WHO的疫苗分配计划(COVAX)因国家主义和政治因素未能实现公平目标,未来需加强国际组织协调能力,大数据和人工智能在疫情预测中的应用,为未来危机管理提供了新思路,例如中国和韩国利用健康码系统有效追踪接触者。

全球疫情最新数据排行表不仅是一张数字清单,更是人类与病毒斗争的缩影,它提醒我们,在变异株不断出现的后疫情时代,任何国家都无法独善其身,唯有通过公平的疫苗分配、透明的数据共享和强化公共卫生系统,才能构建更具韧性的全球社会,正如WHO总干事谭德塞所言:“疫情终将结束,但教训必须铭记。”这份数据排行表或许会成为历史书中的一页,但它所揭示的合作与创新精神,将永远指引人类应对未知挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏