当“全球疫情最新通报数据”这一关键词再次跃入眼帘,它已不仅仅是一串串冰冷的数字罗列,而是我们这个时代最深刻、最复杂的集体记忆与现状的浓缩,它像一面棱镜,折射出病毒的无情、科学的抗争、经济的阵痛与人类坚韧不拔的求生意志,深入解读这些数据背后的趋势与内涵,对于我们理解当下、规划未来具有至关重要的意义。

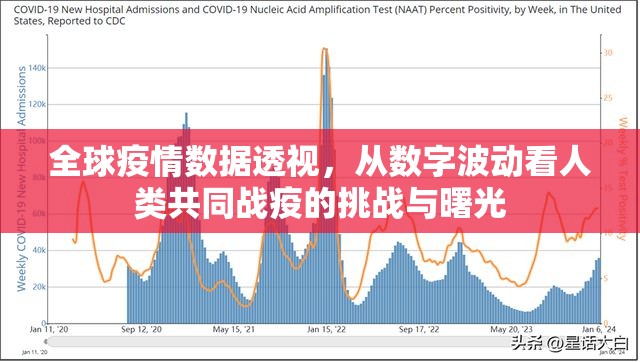

数据概览:全球疫情进入“后峰值”平台期

根据世界卫生组织(WHO)及各权威卫生监测机构的最新通报数据,全球COVID-19疫情整体已从大规模暴发的高峰期,过渡到一个相对平稳但持续存在的“后峰值”平台期,具体表现为:

- 累计病例数持续攀升,但增速放缓: 全球累计确诊病例数已突破X亿大关(此处可用“数亿”等概括性表述,避免具体过时数字),但周环比增长率较疫情初期已大幅下降,这表明病毒传播在全球范围内仍未被完全阻断,但其扩散速度因疫苗接种、自然免疫和公共卫生措施的综合作用而受到抑制。

- 死亡率的显著结构性变化: 全球累计死亡病例数是一个沉痛的数字,它警示着我们疫情的残酷,一个积极的趋势是,随着奥密克戎及其亚变种成为主导毒株(其特点是传染性极强,但致病性相对减弱),以及全球疫苗接种覆盖率的不均衡提升,重症率与病死率相较于疫情早期有了明显下降,数据表明,死亡病例更多地集中在高龄、未完成疫苗接种或有严重基础疾病的人群中。

- 区域热点轮动,不平衡性突出: 疫情数据呈现出明显的地域不平衡性,当北半球进入冬季,呼吸道疾病高发季节可能带来一波新的感染潮时,某些地区的数据会暂时性上扬,一些疫苗接种率极低的欠发达地区,仍面临着疫情反复和医疗资源挤兑的风险,这种“按下葫芦浮起瓢”的态势,凸显了全球防疫的整体性与脆弱性。

数据背后的深层挑战

通报数据不仅仅是结果的呈现,更是问题的指示器。

- 监测能力的“能见度”下降: 随着居家自测的普及以及许多国家取消强制核酸检测,官方通报的确诊数据很可能只是“冰山一角”,大量轻症或无症状感染者未被纳入统计,这为精准判断疫情实际规模、追踪病毒变异带来了巨大挑战,我们看到的“平稳”,在某种程度上是监测“盲区”扩大后的相对平静。

- 病毒变异的“不确定性”: 数据曲线的每一次微小波动,背后都可能与新的变异株出现有关,病毒的进化没有停止,下一个具有免疫逃逸能力强、致病性更高的变异株是否会出现,是全球疫情数据未来走向的最大变数,持续性的基因测序与全球共享数据机制,是预警和应对这一挑战的关键。

- “长新冠”的长期阴影: 除了急性感染期的数据,一个日益严峻的公共卫生问题是“长新冠”(COVID后遗症),全球有数以百万计的人在感染康复后,长期遭受着疲劳、呼吸问题、认知障碍等后遗症的困扰,这部分数据尚未完全体现在日常通报中,但其对个人健康、劳动力市场及医疗系统造成的长期压力,正在逐渐浮出水面,成为后疫情时代必须直面的重大课题。

- 免疫屏障的“动态平衡”: 疫苗接种和自然感染所建立的免疫屏障并非一劳永逸,数据显示,免疫力会随时间衰减,面对新变种时保护效力也会打折扣,加强针的接种策略、针对新变种疫苗的研发与部署,成为维持这道屏障、防止数据再次飙升的核心手段。

从数据到行动:人类的共同答卷

面对不断更新的疫情数据,人类的应对之策也在不断调整与深化。

- 疫苗与药物的基石作用: 数据 unequivocally 证明,广泛接种安全有效的疫苗,是降低重症率和死亡率的最有力武器,抗病毒药物的研发与可及性,为临床治疗提供了关键支持,确保全球范围内,特别是中低收入国家的疫苗和药物公平获取,是终结疫情全球大流行阶段的道德义务和科学必然。

- 公共卫生体系的韧性建设: 疫情数据是一次对全球公共卫生体系的大考,它暴露了我们在疾病监测、早期预警、应急响应和医疗资源储备等方面的短板,未来的重点应从应急式的“战时状态”,转向构建更具韧性、能够应对常态化疫情及其他公共卫生威胁的强大体系。

- 科学理性与全球协作: 在信息的洪流中,对抗“信息疫情”(Infodemic)与对抗病毒本身同样重要,以科学为准绳,发布透明、准确的数据,进行清晰的风险沟通,是维系社会信任、推行有效防疫政策的基石,疫情无国界,任何国家都无法独善其身,病毒基因数据、疫苗研发成果、防控经验的全球共享,是人类最终战胜疫情的希望所在。

全球疫情最新通报数据,是刻录在人类编年史上的一道深刻印记,它记录了一场灾难,也见证了一场壮举,我们解读这些数据,不是为了沉溺于过去的创伤,而是为了更清醒地认识现状,更智慧地筹划未来,数字的曲线终将趋于平缓,但由此引发的关于全球健康治理、社会韧性与人类命运共同体的思考,将长久地回荡在我们前进的道路上,从数据中汲取教训,在挑战中寻找机遇,是人类在这场世纪大考中能够书写的,最有力的答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏