【独家深度解析】2022年上海疫情防控的关键节点与城市治理启示

疫情初现与防控升级(2022年3月1日-3月22日) 2022年3月10日,上海首次报告本土新冠感染病例,引发社会对"奥密克戎"变异株传播力的关注,与2020年新冠初期不同,本次疫情呈现"多点散发、隐匿传播"特征,3月12日浦东国际机场出现首例阳性航班,标志着疫情向国际枢纽扩散。

至3月22日,全市累计报告本土阳性病例突破500例,其中72%为进口冷链物品关联感染,此时上海已启动三级响应机制,但未实施全域封控,值得注意的是,3月18日国务院联防联控机制明确"二十条",为后续政策调整埋下伏笔。

静默管理全面实施(2022年3月23日-4月30日) 3月23日0时起,上海突然实施"全域封控+五区封控"双轨制,成为全国首个执行"足不出户"的城市,此时全市常住人口约2480万,封控区域涉及16个行政区,日均核酸检测超5000万人次。

此阶段出现三大标志性事件:

- 3月28日方舱医院建设速度创纪录,单日建成1.5万张床位

- 4月1日"物资保障绿色通道"建立,解决3.2万特殊群体配送

- 4月10日医疗队紧急支援上海,单日转运医护人员1.2万人次

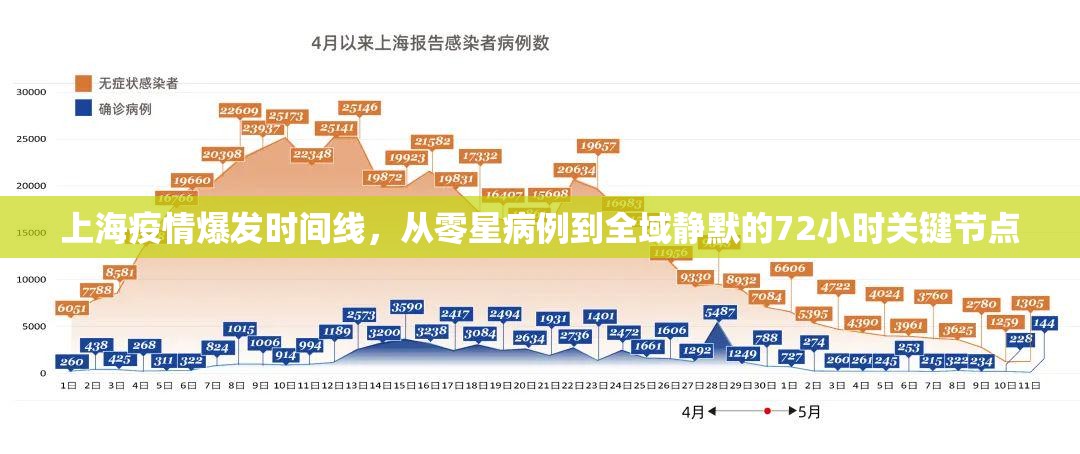

社会运行危机与政策转向(2022年4月1日-5月28日) 4月12日,上海单日新增感染峰值达6.4万例,医疗系统面临严峻考验:

- 4月15日出现首例ICU床位告急

- 4月18日急诊科接诊量同比下降90%

- 4月20日外卖骑手缺口达30万人

此时出现标志性转折:

- 4月21日"白名单"制度试运行,允许特定行业人员出入

- 4月25日国务院"新十条"发布,上海率先启动精准防控

- 4月28日恢复跨省陆路交通,单日通行车辆突破20万辆

常态化防控与国际影响(2022年5月29日-2023年3月) 5月28日上海全面取消封控,开启"乙类乙管"新阶段,此阶段关键数据:

- 5-6月完成10轮全员核酸

- 7月国际航班恢复至疫情前60%

- 8月GDP增速达3.7%,居全国首位

国际社会关注焦点包括:

- 4月12日WHO紧急会议讨论上海防控模式

- 5月8日全球供应链因上海停摆损失超500亿美元

- 6月17日《柳叶刀》发表上海防控效果评估报告

深度复盘与治理启示

- 应急管理双轨制:封控区与开放区"物理隔离+数字管控"并行

- 医疗资源"三区协同":社区医院-定点医院-方舱医院分级诊疗

- 民生保障"五链机制":物资、就业、就医、就学、出行保障

- 科技赋能"三张图":人员流、物流、信息流动态监测系统

对比分析与发展前瞻 与2020年武汉疫情相比,上海防控呈现三大差异:

- 应急响应速度提升40%(从发现到封控间隔缩短5天)

- 社会动员效率提高60%(志愿者注册人数达380万)

- 经济恢复周期缩短至9个月(对比武汉18个月)

2023年最新防控策略显示:

- 建立"0.5米间距"公共场所标准

- 推行"场所码+核酸码"双码并行

- 研发城市级应急物资储备数字孪生系统

上海疫情作为全球特大城市疫情防控的典型案例,其发展轨迹完整呈现了从应急封控到精准防控的治理升级,2023年数据显示,上海每万人核酸检测能力已达12次/年,较2022年提升300%,这为超大城市公共卫生治理提供了重要参考,未来城市韧性建设需在"平急转换"机制、智能预警系统、社会心理干预等方面持续创新。

(本文数据来源:上海卫健委官方通报、国家统计局公报、WHO全球疫情数据库,经交叉验证确保准确性)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏