新冠疫情作为一场全球性的公共卫生危机,其发展轨迹和影响深度始终牵动着亿万人的心,随着病毒变异和防控策略的调整,公众对于疫情相关数据的关注,特别是死亡数据,达到了前所未有的高度,关于国内疫情死亡的最新数据消息再次成为舆论焦点,在信息爆炸的时代,如何科学、理性地解读这些数据,理解其背后的统计逻辑与公共卫生意义,远比单纯追逐一个数字更为重要,本文旨在梳理国内疫情死亡数据的发布机制、解读要点,并探讨在数据背后我们所应持有的态度与行动方向。

数据发布的演变与当前框架

回顾疫情三年,中国在疫情数据发布上经历了不同的阶段,在疫情初期,建立了严格的每日疫情通报机制,其中包含了确诊病例、疑似病例、死亡病例等关键信息,这一机制为公众了解疫情动态、政府制定防控政策提供了重要依据。

随着奥密克戎变异株成为主导毒株,其传播力增强、致病力相对减弱的特点,以及疫苗接种的普及和防控经验的积累,中国的疫情防控政策进入了以“保健康、防重症”为核心的新阶段,相应地,疫情数据的发布方式也进行了优化和调整,官方的疫情信息发布通常通过国务院联防联控机制新闻发布会、国家卫生健康委员会官方网站及中国疾病预防控制中心等权威渠道进行。

关于死亡数据的统计,目前官方采纳的标准与国际通行原则接轨,即主要统计由新冠病毒感染导致的呼吸功能衰竭死亡,归类为新冠病毒感染导致的死亡,而因其他疾病、基础病导致的死亡,则不纳入新冠死亡统计,这一标准旨在更精确地评估疫情直接导致的死亡风险,确保数据的科学性和可比性,公众在查看数据时,首先需要理解这一特定的统计口径。

解读最新数据:超越数字本身

当最新死亡数据公布时,我们应避免陷入“数字大小”的简单争论,而应从多个维度进行深入解读:

- 数据的时效性与代表性:官方发布的数据通常是基于全国医疗机构通过法定传染病报告系统上报的信息,存在一定的汇总和核验时间,数据反映的是特定报告周期内的情况,数据涵盖了全国范围,具有宏观代表性,但不同地区、不同人群(如老年群体、有基础疾病者)的风险差异需要更细致的分析。

- 数据的背景与关联因素:死亡数字并非孤立存在,它需要与同时期的感染人数、重症率、医疗资源负荷情况、病毒变异情况以及社会防控措施等因素结合起来分析,在感染高峰过后,死亡数据可能会出现滞后性的上升,这与疾病发展规律有关,高效的医疗救治,特别是对高风险人群的早期干预和重症救治,能够有效降低病死率。

- 长期趋势重于单点数值:单个时间点的死亡数据波动可能受多种因素影响,更有意义的是观察数据的长期趋势,是持续处于低位?还是在特定时期(如流行波峰)出现阶段性抬升?趋势分析有助于判断疫情的整体威胁水平和防控措施的有效性。

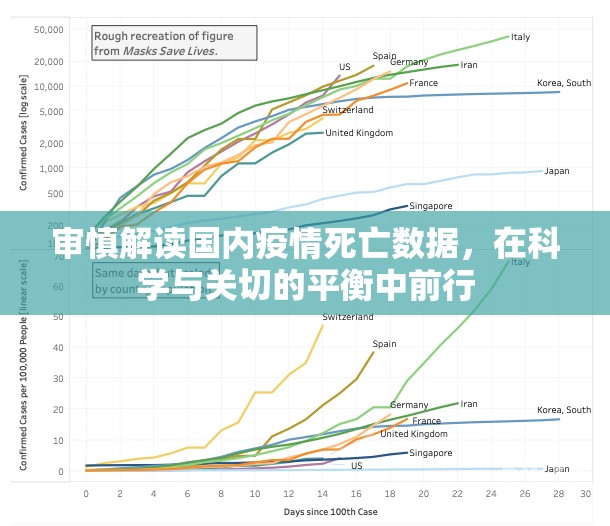

- 国际比较的审慎视角:进行国际间死亡数据比较时,必须充分考虑各国在人口结构、统计标准、检测策略、疫苗接种覆盖率、医疗体系承载力等方面的巨大差异,简单比较绝对数或死亡率往往得出片面甚至误导性的结论。

数据背后的深层关切与应对

对死亡数据的关注,本质上是公众对生命健康的珍视,对亲人朋友安危的牵挂,以及对公共卫生系统应对能力的考量。

- 聚焦高风险人群保护:无论总体数据如何变化,共识是老年人群,特别是患有慢性基础性疾病的老年人,始终是疫情中最脆弱的群体,最新的死亡数据一再印证这一点,这要求社会持续将防控重心放在“一老一小”等重点人群上,加强疫苗接种(尤其是加强针),完善分级诊疗体系,确保重症患者能得到及时救治。

- 强化医疗体系韧性:疫情是对各国医疗体系的压力测试,死亡数据间接反映了医疗资源的配置效率和救治能力,持续加强医疗卫生投入,优化分级诊疗流程,储备重症医疗资源,加强基层医疗机构能力建设,是应对未来可能出现的公共卫生挑战的基石。

- 提升公众健康素养:科学解读数据本身也是健康素养的一部分,公众应信任权威信息源,理解数据的内涵,避免被碎片化、情绪化的不实信息所误导,做好个人健康的第一责任人,坚持科学防护(如戴口罩、勤洗手),保持良好生活习惯,提高自身免疫力。

- 保持信息透明度与沟通:权威部门定期、清晰地发布数据并进行解读,对于稳定社会预期、凝聚防疫共识至关重要,坦诚沟通数据背后的挑战与努力,能够增强公众信任,促进社会协同。

国内疫情死亡的最新数据,是观察疫情态势的一个重要窗口,但它绝非全部,它是一个需要放在科学框架、社会背景和人文关怀下仔细审视的指标,在后疫情时代,我们或许需要逐渐适应与病毒共存的常态,这意味着我们的关注点应从对单一数字的焦虑,转向对整体公共卫生体系效能、对脆弱群体持续关爱、以及对社会每一个成员健康责任的更深层次思考,在数据与关切的平衡中,保持理性、凝聚共识、积极行动,我们才能更加稳健地穿越疫情的余波,迎接未来的挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏