每当公共卫生事件成为社会焦点,一张名为“疫情最新死亡人数详情表”的图表便会牵动亿万人的心,它通常以冷静的表格形式呈现,罗列着日期、地区、年龄分层、基础疾病状况等冰冷的数字,这张看似客观的详情表,绝非仅仅是数据的堆砌,它是国家公共卫生应急能力的晴雨表,是社会集体记忆的索引,更是我们审视生命价值、反思公共卫生体系乃至规划未来的关键镜鉴。

详情表的多维透视:超越数字的公共卫生信息

一份详尽的死亡人数详情表,其价值首先体现在公共卫生决策层面,它不仅仅是死亡总数的公告,更是深度解析疫情影响的科学工具。

- 时空分布分析: 通过观察不同日期、不同地区的死亡人数变化,流行病学专家可以精准追踪病毒的传播轨迹与高峰周期,评估各项防控措施(如封控、疫苗接种)的实际效果,为调整策略提供数据支撑。

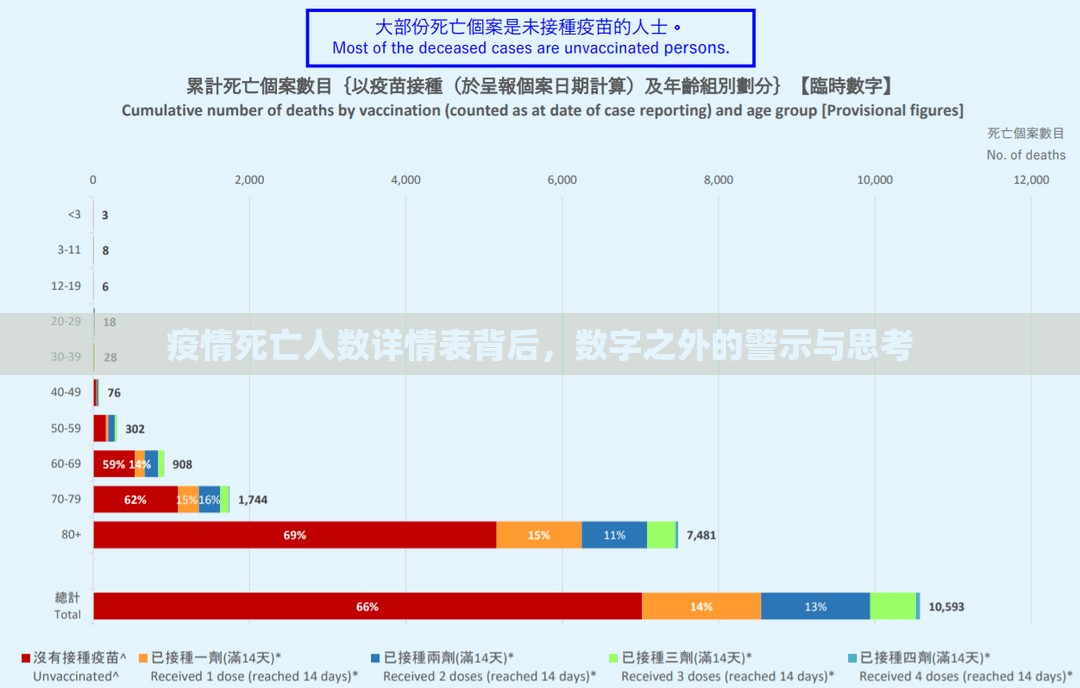

- 人群风险画像: 年龄分层(如60岁以上、80岁以上)、基础疾病(如心血管疾病、慢性呼吸道疾病、糖尿病、免疫缺陷等)的关联数据,清晰地勾勒出高危人群的轮廓,这直接指导了疫苗接种的优先次序、临床救治资源的倾斜方向,以及面向脆弱群体的精准防护宣传。

- 病毒变异影响评估: 当新的变异株出现时,详情表中死亡率、重症转化率的变化,是判断其毒力与致病性变化的重要依据之一,影响着医疗资源的储备与预警级别的调整。

这张表是“用数据说话”的典范,它将宏观的疫情态势,分解为可管理、可干预的微观要素,是科学防疫的神经中枢。

数字之下的人文拷问:每一个“1”都是完整的世界

我们必须时刻警惕“数字的麻木”,详情表中每一个递增的数字,都代表着一个生命的逝去,一个家庭的破碎,一段故事的戛然而止,当我们将目光穿透表格,看到的应是:

- 生命的不可还原性: “80岁,伴有高血压、糖尿病”——这样的描述无法承载一位长者的生平、智慧与对家庭的眷恋。“45岁,无基础疾病”——这个案例则可能带来更强烈的冲击,提醒我们病毒的不可预测性,以及生命在疾病面前的普遍脆弱。

- 社会结构的映照: 死亡病例在不同社会阶层、不同医疗资源可及性地区的分布差异,可能折射出深层的社会经济不平等问题,它迫使我们思考,如何构建一个更具韧性、更加公平的公共卫生网络,确保在任何情况下,保护生命都是最高准则。

- 集体创伤的记录: 这张表,是整个社会共同经历的创伤性事件的量化记录,它不仅是当下的决策参考,更是未来的历史档案,提醒后人铭记教训,敬畏自然,珍视平凡的日常。

面向未来:从详情表中汲取的教训与方向

疫情终将过去,但“疫情死亡人数详情表”所揭示的问题与挑战,不应随之湮没,它为我们敲响了长鸣的警钟:

- 强化公共卫生体系: 必须持续加大投入,完善从中央到基层的疾病预防控制网络,建立更强大的传染病监测预警系统,实现“平时防、战时强”的转换能力。

- 夯实医疗救治基石: 加强重症医学、呼吸科等相关学科建设,增加ICU床位和设备储备,健全分级诊疗制度,确保在冲击面前,医疗系统不崩溃、不失守。

- 推动全民健康素养: 普及公共卫生知识,倡导健康生活方式,提高民众对疫苗接种的科学认知和依从性,构筑强大的社会心理防线和免疫屏障。

- 保障数据透明与伦理: 在确保个人信息安全的前提下,如何更科学、更人性化地发布信息,引导公众理性认知风险,避免恐慌,是未来风险沟通的重要课题。

“疫情最新死亡人数详情表”,它是一份沉甸甸的文件,我们既要用科学的眼光去解析它,为守护生命寻找最优路径;更要用人文的关怀去感受它,铭记每一个数字背后的温度与重量,它的最终目的,不是为了渲染恐惧,而是为了驱动进步——让我们所付出的沉重代价,能够转化为推动社会更加健康、更具韧性的强大动力,当未来的某一天,我们再次回顾这份表格时,希望我们能够坦然地说,那些逝去的生命,教会了我们如何更好地活着,如何建设一个更安全、更关怀每一个人的世界。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏