当我们敲下“疫情最新情况死亡人数是多少万”这行关键词时,指尖传递的不仅是一个寻求数字的查询,更是一份沉甸甸的、对过去数年全球共同经历的创伤性事件的集体记忆与追问,这个数字,绝非冰冷的统计,它的背后是数百万个曾经鲜活的生命,数百万个破碎的家庭,以及一段被深刻改变的人类历史进程。

沉重的数字:全球视野下的生命代价

我们必须直面这个核心问题:疫情导致的全球死亡人数究竟是多少?根据世界卫生组织(WHO)等权威机构发布的统计数据,全球官方报告的新冠肺炎死亡人数已超过数百万,众多流行病学专家和研究机构普遍认为,由于早期检测能力不足、各国统计标准差异以及间接死亡等因素,真实的死亡总数(即“超额死亡率”)可能远高于官方报告的数字,很可能是一个更为庞大的、以“数百万”甚至更高单位计的生命损失。

这个“数百万”的量级,意味着它已经超越了历史上许多重大流行病和局部战争的死亡规模,每一个“1”的累加,都代表着一个曾经有呼吸、有情感、有社会联结的个体生命的逝去,他们可能是某个家庭的顶梁柱,是某个孩子的父母,是某个社区受人尊敬的长者,数字是抽象的,但失去他们的痛苦是具体而微的,弥漫在世界的每一个角落。

数字背后的多维解析:并非均匀分布的悲剧

这数百万的死亡人数,在全球的分布并非均质,它深刻揭示了国家间、地区间乃至群体间的差异与不平等。

- 国家与地区差异:不同国家和地区由于公共卫生体系健全程度、政府应对策略、疫苗获取速度和覆盖率、人口年龄结构以及民众配合度等多重因素,经历了截然不同的死亡冲击,一些医疗资源丰富、应对及时的国家,死亡率得到了有效控制;而一些资源匮乏、应对失序的地区,则承受了异常惨重的人员损失。

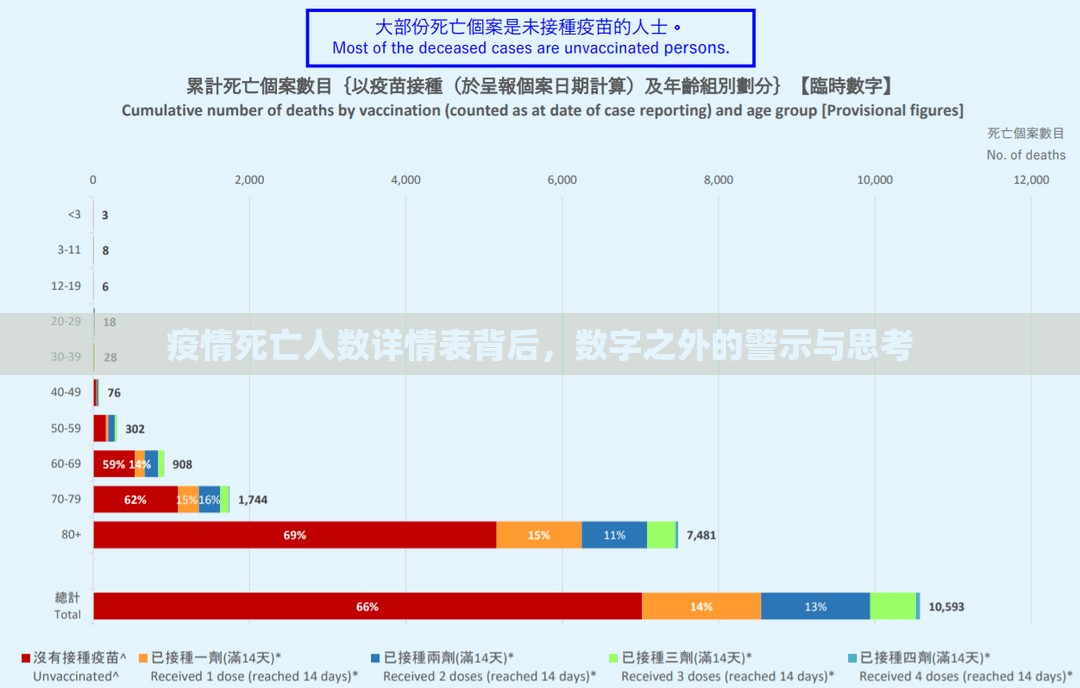

- 脆弱群体的集中冲击:疫情死亡风险呈现出明显的年龄和基础疾病相关性,老年群体,尤其是有心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道疾病等基础病的老年人,构成了死亡病例的绝大多数,这警示我们,未来的公共卫生政策必须更加关注和保护社会中的脆弱人群。

- 间接死亡不容忽视:疫情期间,由于医疗资源极度紧张、常规医疗服务受阻、人们因恐惧而延迟就医等原因,大量其他疾病(如癌症、心血管急症等)患者未能得到及时有效的治疗,导致了额外的死亡,这部分“间接死亡”同样是疫情带来的沉重代价,也应被计入对疫情影响的全面评估之中。

超越数字:生命逝去带来的警示与变革

追问死亡人数,意义不仅在于知晓一个结果,更在于从中汲取教训,思考未来。

- 全球公共卫生体系的脆弱性与韧性建设:疫情暴露了全球公共卫生合作存在的短板和全球卫生治理体系的不足,它警示我们,在高度互联的今天,任何国家的公共卫生安全都与其他国家息息相关,加强全球疫情监测预警、促进疫苗和药物公平可及、提升各国尤其是发展中国家的基础卫生能力,是构建人类卫生健康共同体的必由之路。

- “生命至上”价值的再确认:在疫情应对中,如何在保护生命与维持经济社会的运转之间取得平衡,成为各国面临的巨大考验,这场灾难促使全球社会重新审视和确认“生命至上”这一根本价值,大规模的疫苗接种、严格的防控措施,其根本目的都是为了最大程度地保护人民的生命权和健康权。

- 社会运行方式的被迫适应与可能转型:远程办公、在线教育、数字经济的加速发展,这些因疫情而强化的趋势,正在悄然改变我们的工作和生活方式,它迫使社会进行了一场大规模的信息化、数字化“压力测试”,可能将深远影响未来的城市管理、产业布局和社会交往模式。

- 对科学与理性的呼唤:疫情中,科学研究的突破(如mRNA疫苗的快速研发)展现了人类智慧的力量,而各种谣言、误导信息的泛滥也凸显了普及科学知识、提升公众媒介素养的重要性,尊重科学、依靠理性,是应对未来任何重大危机的基础。

“疫情最新情况死亡人数是多少万”,这个问题的答案,是一个刻在人类编年史上的、用数百万生命写就的沉重数字,它值得我们每一个人铭记,不仅是为了哀悼与缅怀,更是为了反思与前行,当我们从这场大流行的最艰难阶段走出,这些逝去的生命应当转化为推动全球公共卫生进步、促进社会更加公平韧性的强大动力,纪念逝者最好的方式,是建立一个能够更好地保护生者、更具抵御危机能力的未来,前方的路,依然需要全球携手,用智慧、勇气与合作去照亮。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏