北京冬奥会作为一项全球瞩目的体育盛事,其成功举办不仅体现了中国的组织能力,更彰显了国际社会在疫情等挑战下的团结协作精神,赛程调整作为冬奥会筹备和运行中的关键环节,既是应对突发情况的必要措施,也是确保赛事公平、安全和精彩的智慧之举,本文将从赛程调整的背景、具体内容、影响以及背后的意义等方面展开探讨,展现这一过程如何成为冬奥会成功的重要组成部分。

赛程调整的背景与原因

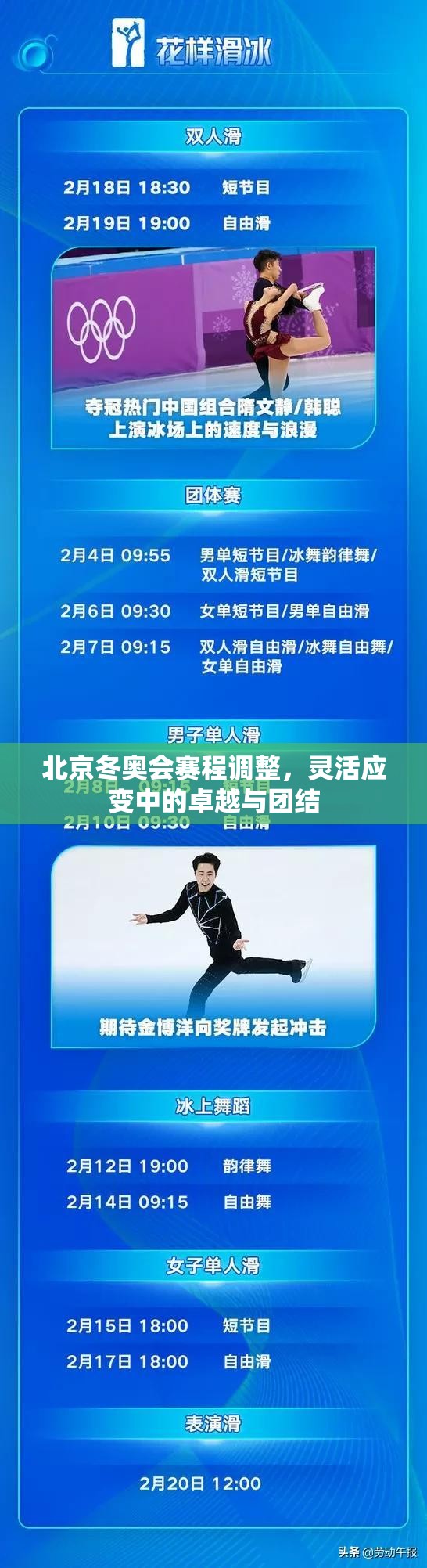

北京冬奥会于2022年2月4日至20日举行,期间面临着多重挑战,尤其是全球疫情的不确定性、极端天气条件以及运动员健康与安全的优先考虑,这些因素使得赛程调整成为不可避免的选择,部分项目原定在户外场馆进行,但突如其来的降雪、强风或低温天气可能影响比赛质量和运动员安全,疫情导致的隔离或检测延误也可能涉及个别团队或赛事安排,国际奥委会(IOC)与北京冬奥组委紧密合作,以“运动员为中心”的原则,及时评估风险并做出调整,确保赛事整体顺利进行。

赛程调整并非临时起意,而是基于科学的预案和实时监测,北京冬奥组委在赛前就制定了详细的应急计划,包括天气预警系统、医疗救援流程和后勤保障机制,高山滑雪、自由式滑雪等户外项目对天气依赖度高,组织方通过气象数据和专家建议,提前数小时或数天做出调整决定,这种前瞻性的管理方式,不仅减少了突发干扰,还体现了现代体育赛事管理的专业化和人性化。

具体调整内容与实施过程

北京冬奥会的赛程调整涉及多个项目和日期,主要包括时间推迟、场馆变更或赛程压缩,以单板滑雪障碍追逐赛为例,原定于2月7日举行的资格赛因强降雪延期至2月8日,以确保赛道条件安全和公平,类似地,部分冰球比赛因团队隔离要求而微调时间,但通过灵活安排,未影响整体赛程进度,这些调整通常通过官方渠道及时公布,包括冬奥会官网、社交媒体和参赛团队通知,最大限度减少对观众和运动员的困扰。

实施过程中,北京冬奥组委与IOC、国际单项体育联合会(IFs)以及各国代表团保持了高效沟通,调整决策基于多方协商,确保符合国际标准并尊重运动员权益,在女子坡面障碍技巧资格赛中,组织方考虑到风速影响,将比赛时间缩短并加强安全措施,最终顺利完成,这种协作精神不仅提升了赛事的公信力,还强化了全球体育社区的凝聚力。

赛程调整的影响与应对

赛程调整对运动员、观众和媒体都带来了一定影响,对运动员而言,日期或时间的变更可能打乱训练节奏和心理准备,但北京冬奥会通过提供额外热身场地、心理辅导和公平竞赛环境,帮助选手适应变化,挪威滑雪选手约翰内斯·博在采访中表示,尽管赛程调整带来挑战,但组织方的透明安排让他感受到尊重与支持,对观众和媒体来说,调整可能导致观赛计划变更,但通过数字平台和实时更新,冬奥会确保了全球粉丝的参与感。

从更广的角度看,赛程调整体现了大型赛事的灵活性和韧性,北京冬奥会共进行了十余次主要赛程调整,但整体赛事未出现重大中断,反而通过应对挑战,展现了“科技冬奥”和“绿色冬奥”的理念,人工造雪技术和室内场馆的备用方案,有效缓解了天气问题,这些调整也为未来国际赛事提供了宝贵经验,尤其是在全球气候变化和公共卫生风险加剧的背景下。

赛程调整的深层意义

北京冬奥会的赛程调整,超越了简单的日程变更,它象征着人类在逆境中的团结与创新,它突出了“以人为本”的体育精神,每一次调整都以运动员安全和公平竞赛为前提,这与奥林匹克格言“更快、更高、更强——更团结”高度契合,它展示了中国作为东道主的责任与担当,北京冬奥组委以高效执行力和开放态度,赢得了国际社会的赞誉,强化了体育外交的桥梁作用。

赛程调整反映了全球体育治理的进步,在疫情常态化时代,北京冬奥会通过科学管理和国际合作,为世界提供了可复制的模式,正如IOC主席巴赫所说:“北京冬奥会证明了,即使面临不确定性,我们也能通过团结与智慧创造辉煌。”这种精神不仅激励着运动员追求卓越,也鼓舞着全人类共同面对未来挑战。

北京冬奥会的赛程调整是一次成功的危机管理实践,它通过灵活应变保障了赛事的顺利进行,并强化了奥林匹克价值观,从天气应对到疫情管控,每一个调整决策都凝聚着组织者的心血和全球协作的智慧,回顾这段历程,我们不仅看到了一场精彩的体育盛宴,更见证了人类在挑战中的成长与团结,北京冬奥会的经验将继续照亮国际体育事业的前行之路,彰显体育作为连接世界的力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏