自2020年初新冠疫情全球暴发以来,世界陷入了前所未有的公共卫生危机,病毒变异、疫苗分配不均、各国防控策略差异等因素交织,使得“国际疫情何时能控制住”成为全人类共同关注的焦点,本文将从疫情现状、科学进展、社会应对及未来挑战等角度,深入探讨这一问题的答案。

全球疫情现状:波动中的漫长拉锯战

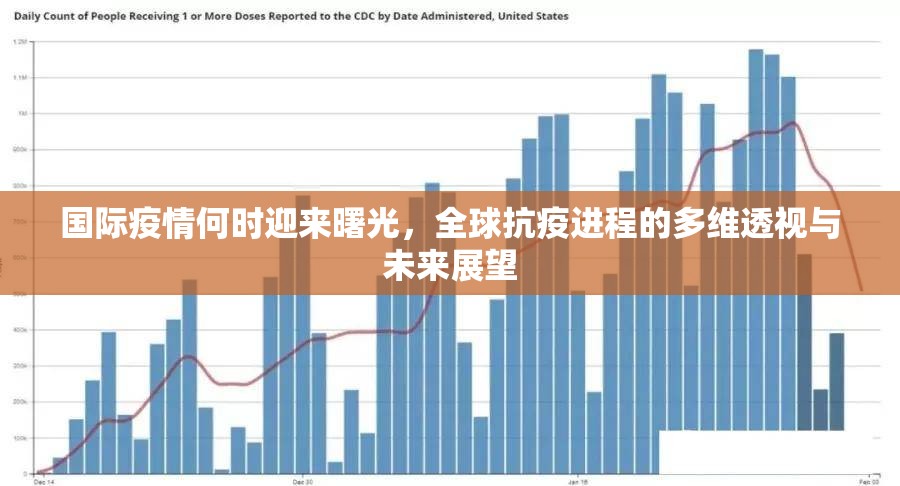

截至2023年,全球累计确诊病例超6亿,死亡病例逾600万,尽管多国通过疫苗接种和自然感染建立了初步免疫屏障,但病毒变异仍导致疫情反复,奥密克戎毒株及其亚型的出现,凸显了疫情控制的复杂性,世界卫生组织(WHO)指出,疫情已从“大流行”过渡至“地方性流行”阶段,但区域性暴发风险依然存在,尤其是医疗资源匮乏地区,非洲的疫苗接种率不足25%,而欧美国家已超70%,这种不平等加剧了全球疫情控制的不确定性。

科学进步:疫苗与药物的双重助力

科学突破为疫情控制提供了关键工具,全球已研发超过30种疫苗,mRNA技术更被誉为“里程碑”,加强针接种和二代疫苗的推出,进一步增强了应对变异株的能力,口服抗病毒药物(如Paxlovid)的普及,降低了重症率与死亡率,病毒进化速度超越疫苗更新周期,例如奥密克戎BA.5对现有疫苗的逃逸能力,提示我们需持续优化防控手段,科学家预测,未来疫苗可能趋向“泛冠状病毒”设计,但实现这一目标仍需时间。

全球协作:成功与困境并存

疫情控制离不开国际协作,WHO的“新冠疫苗实施计划”(COVAX)旨在促进疫苗公平分配,但实际推进受阻于地缘政治、生产能力和分配机制,高收入国家囤积疫苗与药物的行为,延长了全球疫情周期,病毒溯源的政治化、旅行限制的碎片化政策,暴露出全球治理体系的脆弱性,若各国能统一防控标准、共享数据、支援弱势群体,疫情控制时间或将缩短1-2年。

社会应对:公共卫生与经济的平衡难题

各国在“清零”与“共存”策略间徘徊,中国通过动态清零有效控制早期疫情,而欧美选择“与病毒共存”,不同策略的背后是公共卫生与经济民生的权衡,封控措施虽能遏制传播,却可能引发经济衰退与社会疲劳,精准防控、分级诊疗和大数据监测将成为主流,社会适应性提升(如口罩常态化、远程办公)也会加速疫情稳定,但民众心理耐受度仍是变量。

未来展望:疫情控制的可能时间表

基于当前趋势,国际疫情控制可分为三个阶段:

- 短期(2023-2024年):区域性疫情持续,但重症与死亡病例显著减少,各国逐步解除紧急状态。

- 中期(2025-2027年):疫苗覆盖率提升至全球80%以上,抗病毒药物普及,疫情转为季节性流行。

- 长期(2028年后):通过国际合作与科技突破,人类可能建立类似流感的长期管理机制,实现真正意义上的“控制”。

这一进程仍受多重因素影响:若出现高致死率变异株,时间表可能延后;若通用疫苗研发成功,则有望提前,WHO警告,全球疫情控制至少需至2025年,且前提是消除疫苗鸿沟。

国际疫情的控制并非一蹴而就,而是科学与人性、个体与集体的漫长博弈,人类需摒弃短视利益,强化全球协作,加速技术共享,方能穿越这场危机,正如历史所证,瘟疫终会褪去,但留下的教训与启示,将深刻塑造未来的公共卫生图景。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏