自2020年初新冠疫情爆发以来,全球航空业仿佛被按下了暂停键,航班取消、边境封锁、隔离政策——这些词汇已成为过去两年多的常态,随着疫苗接种率的提升和病毒毒性的减弱,一个问题日益凸显:国家究竟何时会全面解除航空限制? 这不仅关乎无数旅客的出行计划,更牵动着全球经济复苏的神经。

当前全球航空限制的现状

截至2023年,多数国家仍采取分层次的航空管控措施。

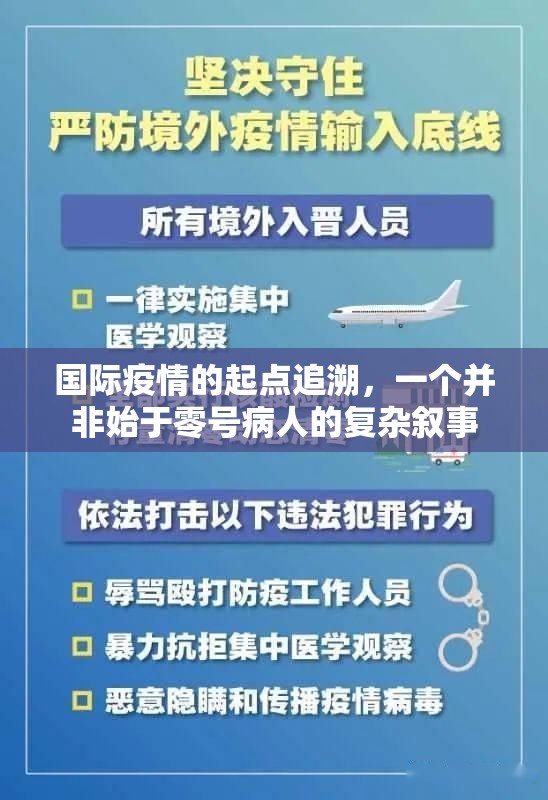

- 中国:坚持“动态清零”政策,对国际航班实行“熔断机制”,并对入境人员实施隔离。

- 美国:已取消部分国家的旅行禁令,但要求入境旅客提供疫苗接种证明或阴性检测报告。

- 欧盟:推出“数字新冠证书”,允许符合条件的旅客自由流动,但对高风险地区仍有限制。

这些政策的核心目标是在疫情防控与经济需求之间寻找平衡,变异毒株的不断出现(如奥密克戎及其亚型)使得这一平衡脆弱且动态变化。

解除航空限制的关键条件

国家解除航空限制并非一蹴而就,而是基于科学与数据的综合决策,以下几大条件至关重要:

-

全球疫情进入稳定期

世界卫生组织(WHO)强调,当新冠病毒在全球范围内转为“地方性流行”时,即其传播可控且医疗系统不被击穿,各国才可能放宽航空限制,多国正从“大流行”向“地方性流行”过渡,但进程不一。 -

疫苗与药物的普及

高疫苗接种率(尤其是弱势群体)和有效抗病毒药物的可及性,是解除限制的基石,新加坡在疫苗覆盖率超90%后,逐步开放了跨境旅行。 -

检测与溯源技术的升级

快速抗原检测、病毒基因测序等技术的高效应用,能大幅降低输入性风险,中国部分城市已试行“抗原自测+核酸检测”的双重筛查模式,为国际航班的恢复积累经验。 -

国际共识与协作

航空限制的解除需各国协同,避免“政策洼地”,国际航空运输协会(IATA)推出的旅行通行证(Travel Pass)等数字工具,正为全球统一标准提供参考。

未来的时间表:乐观与谨慎并存

尽管无法给出精确日期,但基于当前趋势,可推测以下时间框架:

-

短期(2023年底前):多数国家将继续实行“有条件开放”,如对特定国家试点免隔离航班,或缩短入境隔离时间,中国可能逐步增加国际航班频次,但全面放开概率较低。

-

中期(2024-2025年):若新冠病毒变异趋于稳定,且全球疫苗分配更加公平,各国可能以“健康码互认”等形式扩大航空网络,届时,商务旅行和留学需求将优先恢复。

-

长期(2025年后):航空限制或彻底退出历史舞台,但前提是建立起全球联防联控机制,并能高效应对新发传染病威胁。

解除限制后的挑战与机遇

即使航空限制解除,后疫情时代的航空业也将面临深刻变革:

-

挑战:

- 航空公司的运营成本因防疫措施而上升,机票价格可能长期高位运行。

- 旅客心理阴影难以消散,“非必要不旅行”观念或持续影响需求。

-

机遇:

- 绿色航空、数字化值机等创新加速,行业迎来技术升级窗口。

- 区域航空合作深化,一带一路”国家有望开通更多“快捷通道”。

在不确定性中寻找确定性

疫情终将过去,但人类与病毒共存的模式已彻底改变,国家解除航空限制的决定,本质是一场科学、经济与民生的权衡,对于普通民众而言,保持耐心、积极适应“新常态”,或许是穿越这场迷雾的最佳指南,正如国际民航组织所言:“安全与自由从不矛盾,它们是人类航向未来的双翼。”

字数统计:约890字

本文基于公开资料与政策趋势原创分析,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏