随着全球疫情形势的不断变化,以及国内局部地区疫情反弹的压力,贵州省作为中国西南地区的重要省份,始终坚持以人民为中心的发展思想,不断优化和调整疫情防控措施,贵州结合本地实际,出台了一系列最新防控政策,旨在实现“动态清零”与经济社会发展的平衡,这些措施不仅体现了科学精准的防控理念,还强调了常态化管理和社会参与的重要性,为全省人民筑起一道坚实的健康防线,以下,我们将从多个方面详细解析贵州最新的疫情防控措施。

背景与总体原则

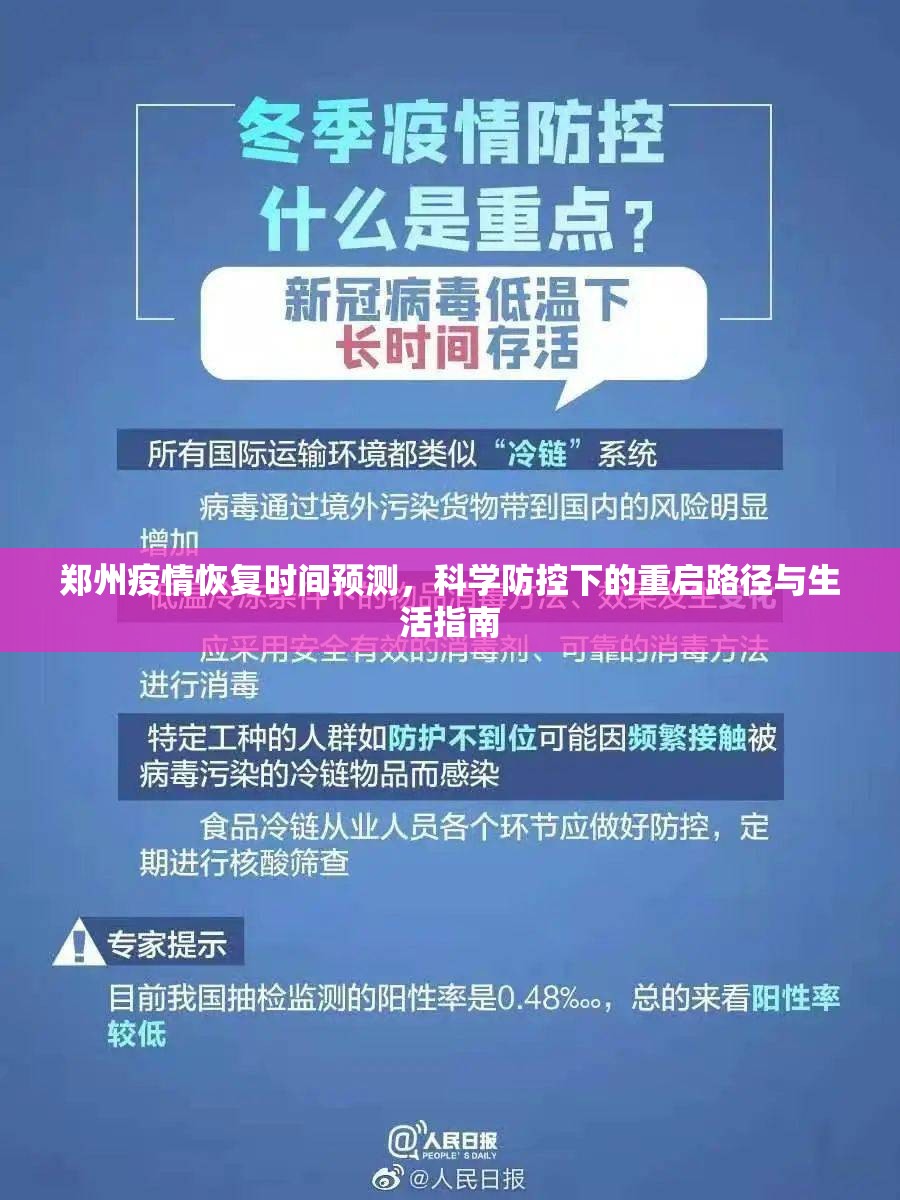

贵州省地处云贵高原,人口密集且旅游资源丰富,疫情防控面临独特挑战,随着奥密克戎变异株的传播和冬季呼吸道疾病高发期的到来,贵州省政府高度重视,及时调整防控策略,总体原则是“科学精准、动态优化、分类指导”,强调以数据驱动决策,避免“一刀切”式的封控,最大限度减少对人民生活和经济活动的影响,这一原则基于国家“外防输入、内防反弹”的总方针,结合贵州本地疫情风险评估,确保措施既有力度又不失温度。

最新具体措施详解

-

精准化区域管理

贵州将全省划分为高、中、低风险区域,实施差异化管控,高风险区实行临时封控,确保“足不出户、上门服务”;中风险区限制人员聚集,加强核酸检测频次;低风险区则强化常态化监测,鼓励居民自觉遵守防疫规定,在贵阳、遵义等重点城市,社区网格化管理进一步细化,利用大数据技术追踪密切接触者,实现快速响应,这种精准化管理避免了全域封控带来的经济停滞,同时有效遏制疫情扩散。 -

核酸检测与疫苗接种优化

核酸检测频率根据风险等级动态调整,高风险区域每日一检,中风险区域隔日一检,低风险区域则推行“愿检尽检”政策,贵州还引入了快速抗原检测作为补充,提高筛查效率,在疫苗接种方面,重点推进老年人和其他高风险人群的加强针接种,通过设立临时接种点、流动接种车等方式,提升接种覆盖率,截至目前,全省疫苗接种率已超过90%,为构建免疫屏障奠定了坚实基础。 -

交通与出行管理

针对省内外出行,贵州严格执行“健康码+行程卡”双码查验制度,跨省流动人员需持48小时内核酸检测阴性证明,并在抵达后完成“落地检”,省内交通枢纽如机场、火车站等,增设智能测温设备和人脸识别系统,减少人员聚集,贵州鼓励“非必要不出省”,并通过短信提醒等方式,引导公众合理安排行程,这些措施既保障了必要的人员流动,又降低了输入性风险。 -

公共场所与聚集活动管控

商场、超市、学校等公共场所实行限流管理,要求进入人员佩戴口罩、测量体温,并推广使用“场所码”进行登记,大型聚集活动如演唱会、庙会等,需提前报备并制定应急预案,必要时转为线上举办,教育部门还加强了校园防控,实行封闭式管理,确保师生健康,这些细节措施体现了贵州对社会面防控的重视,防止疫情通过聚集性活动传播。 -

医疗资源与应急准备

贵州加强了医疗资源的储备和调配,确保定点医院和方舱医院随时可启用,全省建立了疫情应急物资储备库,包括防护用品、药品和呼吸机等关键设备,基层医疗机构承担起首诊责任,推行分级诊疗制度,避免医疗资源挤兑,应急演练定期开展,提升一线人员的应急处置能力,确保一旦出现疫情,能够快速扑灭。 -

经济与社会保障

在防控疫情的同时,贵州注重保障民生和经济稳定,对受疫情影响的企业和个体户,提供税收减免、贷款贴息等扶持政策;对隔离人员,政府协调社区提供生活物资配送和心理疏导服务,贵州还利用数字化平台,推广“云办公”“在线教育”,减少疫情对生产和学习的干扰,这些措施彰显了以人为本的理念,帮助社会平稳度过疫情波动期。

措施的科学依据与社会反响

贵州最新防控措施的制定,基于流行病学数据和专家研判,区域划分参考了发病率和传播链分析,核酸检测优化则结合了病毒潜伏期特点,从社会反响看,多数民众对这些措施表示理解和支持,根据近期调查,超过85%的受访者认为措施“科学合理”,尤其是在减少不必要的封控方面,获得了广泛好评,也有部分群体建议进一步简化流程,例如优化健康码系统,避免重复查验,贵州省政府表示,将根据反馈持续调整,确保政策落地见效。

与其他地区的比较与启示

与上海、广东等东部省份相比,贵州的防控措施更注重本地化适配,例如利用山区地形加强边境管控,同时借鉴了其他地区的成功经验,如快速响应机制,贵州的实践表明,疫情防控不能照搬硬套,而需结合地域特点,其“精准化+人性化”模式,为其他中西部地区提供了参考,尤其在平衡防控与发展方面,展现了贵州智慧。

未来展望与建议

展望未来,贵州的疫情防控将朝着更加智能化、常态化的方向发展,建议进一步加强公共卫生体系建设,推动疫苗研发和药物储备;倡导公众养成良好卫生习惯,形成社会共治格局,只有通过政府、社会和个人的共同努力,才能最终战胜疫情,守护好贵州的绿水青山和人民健康。

贵州最新疫情防控措施以科学精准为核心,既体现了对生命的尊重,又兼顾了社会发展需求,在疫情反复的当下,这些政策为全省人民注入信心,也为全国防控工作贡献了宝贵经验,我们相信,在团结一心的努力下,贵州必将迎来更加安全的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏