2022年北京冬奥会,作为中国首次主办的冬季奥林匹克盛会,不仅向世界展示了中国的组织能力和文化魅力,更在竞技场上书写了新的历史篇章,中国代表团以9枚金牌、4枚银牌和2枚铜牌的成绩,位列金牌榜第三位,仅次于挪威和德国,创造了中国参加冬奥会以来的最佳战绩,这一成就的背后,是无数运动员的汗水、国家战略的支持以及冰雪运动的普及浪潮,本文将深入分析中国在2022冬奥金牌榜上的表现,探讨其突破点、成功因素以及对未来的深远影响。

金牌榜的突破:从追赶到领跑

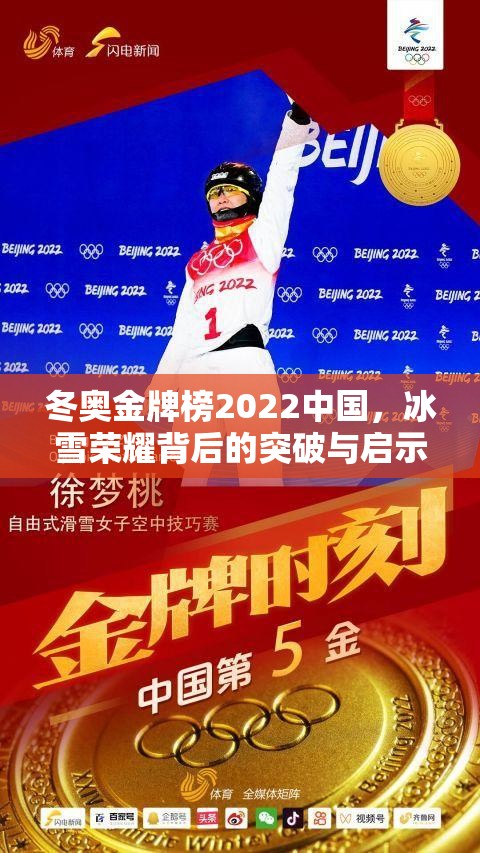

回顾中国冬奥历史,从1980年首次参赛到2022年,中国代表团的金牌数从零到9枚的飞跃,体现了冰雪运动的巨大进步,在2022年北京冬奥会上,中国队在多个项目上实现了“零的突破”,谷爱凌在自由式滑雪项目中夺得2金1银,苏翊鸣在单板滑雪男子大跳台夺冠,这些年轻选手的崛起,不仅刷新了个人纪录,更彰显了中国在新兴雪上项目的竞争力,短道速滑队由武大靖、任子威等老将新秀合力拿下2金,保持了传统优势项目的实力,花样滑冰双人组合隋文静/韩聪以完美表现夺冠,更是中国在该项目上时隔12年再登顶的里程碑。

金牌榜的排名不仅反映了奖牌数量,更揭示了中国冰雪运动的均衡发展,以往,中国冬奥成绩多依赖冰上项目,如短道速滑和花样滑冰,但2022年雪上项目贡献了5枚金牌,占比超过一半,这种“冰强雪弱”格局的扭转,得益于国家体育政策的倾斜和青少年培养体系的完善,数据显示,中国代表团在15个小项上首次获得奖牌,覆盖了滑雪、雪车等多个领域,展现出多元化发展的趋势。

成功因素:天时、地利与人和

中国在2022冬奥金牌榜上的优异表现,绝非偶然,而是多重因素共同作用的结果。“天时”体现在冬奥周期的备战策略上,中国早在2015年申办成功后,便启动了“冰雪运动南展西扩东进”计划,通过跨界选材、科技助力等方式,培养了一批像谷爱凌这样的混合文化背景运动员,他们兼具国际视野和本土根基。“地利”优势不可忽视,作为东道主,中国提供了世界级的场馆设施和后勤保障,例如国家速滑馆“冰丝带”采用二氧化碳制冰技术,为运动员创造了破纪录的条件;主场作战的心理优势,让选手们在关键时刻更能发挥水平。

更重要的是“人和”——国家层面的战略支持和全民参与的热情,中国政府将冰雪运动纳入国家战略,投资建设了多个训练基地,并引进外教团队提升竞技水平,据国家体育总局数据,冬奥会前中国冰雪运动参与人数已超过3亿,实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标,这种群众基础为选拔人才提供了土壤,而社会资本的投入,如企业赞助和媒体宣传,进一步放大了冬奥效应,运动员的科学训练和心理辅导也成为制胜关键,例如使用大数据分析对手战术,确保每一枚金牌都凝聚着科技与人文的融合。

从金牌榜到可持续发展

2022冬奥金牌榜的成就,不仅是中国体育的荣耀,更对未来的冰雪运动发展提供了宝贵启示,它证明了中国可以通过举国体制与市场机制结合,实现竞技体育的快速提升,挪威以16枚金牌位居榜首,其秘诀在于广泛的群众基础和专业化训练,中国正借鉴这种模式,推动冰雪运动进校园、进社区,打造可持续的人才梯队,金牌榜也提醒我们,奖牌不是唯一目标,中国在部分项目如冰球、越野滑雪上仍有差距,需加强国际交流与合作,避免“昙花一现”的辉煌。

从更广的视角看,冬奥金牌榜的背后是中国文化软实力的提升,通过冬奥窗口,世界看到了一个自信、开放的中国,冰雪产业也迎来爆发式增长,预计到2025年,中国冰雪产业规模将突破万亿元,成为经济新引擎,绿色、共享的办奥理念,如使用可再生能源和促进区域发展,为全球体育赛事树立了标杆。

2022冬奥金牌榜上中国的第三名成绩,是一次历史性的跨越,它标志着中国从冰雪运动追随者向引领者转变,随着后冬奥时代的资源整合和青少年培养的深化,中国有望在米兰-科尔蒂纳2026年冬奥会上再创佳绩,金牌榜不仅是数字的竞争,更是国家精神与梦想的体现——正如谷爱凌所说:“体育无关胜负,而在于突破自我。”中国的冰雪故事,才刚刚开始。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏