“疫情是什么时候封城的?”这个问题,如同一把钥匙,瞬间打开了我们共同记忆的闸门,它不仅仅是一个关于日期的问题,更是一个承载了复杂情感、集体经历和历史转折的符号,当我们试图回答它时,会发现答案并非单一,而是如同一幅拼图,由无数个城市的瞬间、无数个家庭的抉择共同构成,回望那些封城的时刻,我们回望的是一段非凡的历史,一种在危机面前的人类应对,以及深藏于其中的教训与启示。

要精确回答“疫情是什么时候封城的”,必须明确一个前提:中国乃至全球的“封城”并非发生在同一时刻,而是一个随着病毒扩散相继启动的过程,若论起点,必然要追溯到新冠肺炎疫情的“震中”——武汉,2020年1月23日凌晨,武汉市疫情防控指挥部发布第1号通告,宣布自当日10时起,全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营;机场、火车站离汉通道暂时关闭,这声“封城”令,如同惊雷划破寂静的夜空,标志着人类历史上首次对一个千万级人口的特大城市采取最严格的隔离措施,也正式拉响了中国乃至全球抗击新冠疫情的警报,这一决定,是在病毒未知、医疗资源承压的至暗时刻,为阻断疫情蔓延、为全国乃至世界争取宝贵时间而做出的艰难抉择,紧随武汉之后,湖北省其他城市也相继进入封锁状态,若问中国疫情的封城始于何时,2020年1月23日,武汉“封城”,是一个具有历史坐标意义的答案。

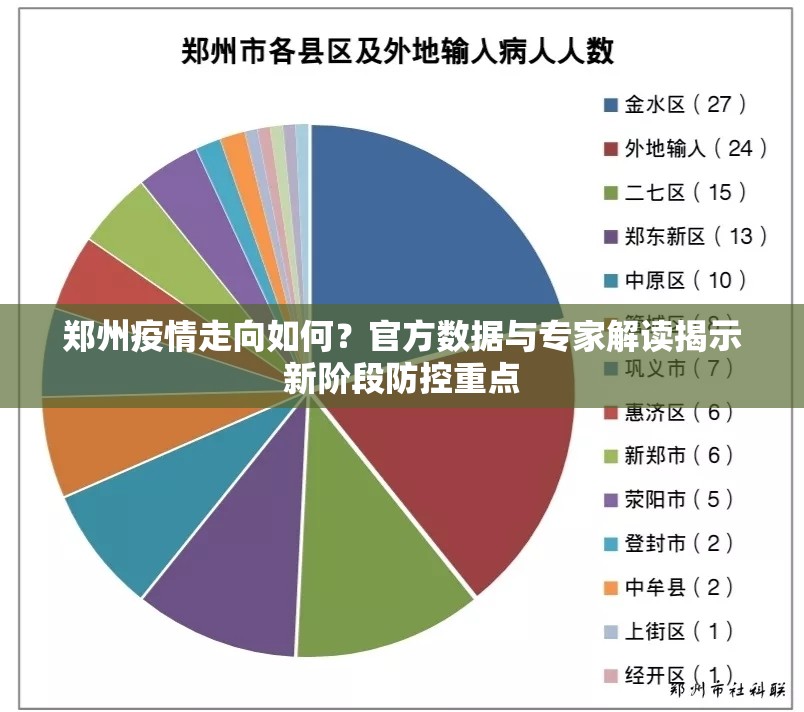

故事并未就此结束,随着疫情的发展,“封城”作为一种有效的物理隔离手段,在不同时间、不同地区被反复应用,2020年初春,全国多个出现疫情暴发的城市或区域都采取了程度不等的封闭式管理,进入2021年,面对传播力更强的变异毒株,局部、精准的“封控”乃至“封城”更成为常态化防疫中的非常举措,2021年初的石家庄,2022年春天的上海……每一次决策,都是基于当时、当地的疫情形势所作出的动态响应,对于生活在不同城市的人们而言,“疫情是什么时候封城的”这个问题,答案可能指向2020年1月,也可能指向2021年岁末,或是2022年的某个春天,这一个个具体的时间点,共同编织了中国抗击疫情过程中关于“封锁”的集体时间线,它们因地域而异,却都深深烙印在亲历者的记忆深处。

当我们超越具体日期,深入探究“封城”这一决策背后的逻辑与影响时,其内涵更为深刻。“封城”的本质,是在公共卫生危机达到临界点时,政府为保护最广大人民群众的生命安全和身体健康,不得已而采取的极限社会干预措施,其核心目标是快速切断病毒的传播链,为检测、溯源、医疗救治赢得战略窗口,从效果看,武汉及湖北的封城,无疑对遏制疫情在中国境内的指数级扩散起到了决定性作用,其经验与教训也为全球抗疫提供了重要参考,但我们也必须客观认识到,“封城”在发挥关键作用的同时,也带来了巨大的社会经济成本和个人生活挑战,它考验着城市的管理效能、物资保障体系、医疗卫生系统的承载力,更深刻地影响着每一个普通人的工作、学习、情感和心理健康,那段日子里的守望相助、医护人员的逆行、志愿者的奉献,以及人们对正常生活的渴望,共同构成了“封城”记忆中最温暖也最复杂的情感底色。

时过境迁,当我们今天再次追问“疫情是什么时候封城的”,其意义早已超越了寻求一个简单的时间答案,它更是一种对历史的梳理,对经验的总结,对牺牲的铭记,以及对未来的镜鉴,这场疫情让我们深刻体会到,在全球化时代,人类命运紧密相连,没有任何一个国家或个体能独善其身,它暴露了脆弱性,也展现了韧性;它带来了分离,也凝聚了人心。“封城”作为特定历史条件下的非常之举,其得失成败需要放在更长的时间维度中去评估。

“疫情是什么时候封城的?”这个问题,或许会随着时间流逝,逐渐淡化为历史教科书中的一个章节标题,但那段岁月所赋予我们的——对生命价值的重新审视、对公共健康的深刻认知、对社会协作体系的依赖与反思,将长久地沉淀下来,记住封城的日子,不是为了沉溺于伤痛,而是为了汲取前行之力,它提醒我们,要不断完善公共卫生体系,要倡导科学精神,要培养在不确定性中保持冷静与理性的能力,唯有如此,当未来的挑战再次来临,我们才能更加从容、更有智慧地去应对,守护好每一个平凡的日常。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏