当2020年初新冠疫情席卷全球时,许多人曾乐观地预测它只是短暂的风暴,十年过去,病毒并未彻底消失,而是以变异、局部暴发或季节性流行的方式持续存在,如今站在2030年的门槛上,我们不禁要问:疫情真的结束了吗?答案或许比我们想象的更复杂——它不再是一个简单的“是”或“否”,而是一场关于人类与病毒共存、科技与社会韧性博弈的长期命题。

从“消灭”到“共存”:疫情定义的演变

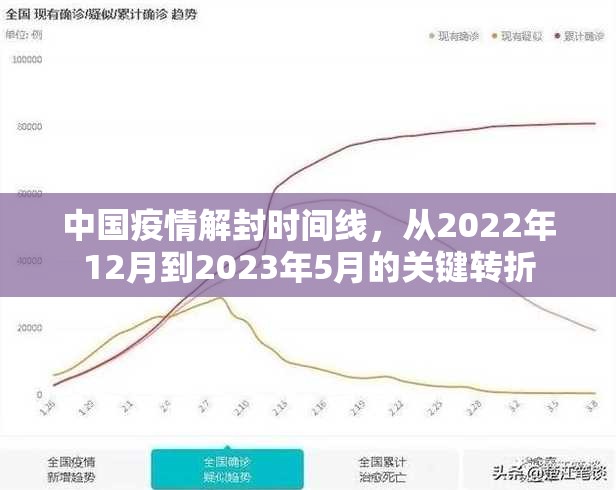

若以“病毒完全消失”为标准,疫情可能永远不会结束,新冠病毒如同流感病毒,已嵌入人类生态圈,世界卫生组织在2027年的报告中指出,新冠病毒的变异速度放缓,但传播链未断,部分地区仍存在周期性暴发,全球死亡率与医疗挤兑现象已大幅缓解,这标志着疫情的“终结”并非生物学意义上的消灭,而是社会意义上的控制——当病毒不再对公共卫生体系构成系统性威胁时,人类便宣告了“后疫情时代”的到来,2030年的今天,各国已不再将新冠视为“突发公共卫生事件”,而是将其纳入常规呼吸道疾病管理范畴,这与人类对待流感的逻辑如出一辙。

科技赋能:疫苗与药物的革命性突破

过去十年,科技是推动疫情“软着陆”的核心力量,mRNA疫苗技术从2020年的应急方案发展为2030年的精准医疗工具:针对新毒株的疫苗研发周期缩短至30天,鼻喷式疫苗提供黏膜免疫屏障,广谱冠状病毒疫苗甚至能应对未来潜在变异,抗病毒药物实现了个体化定制,AI辅助药物筛选平台将研发效率提升数倍,但科技并非万能——疫苗分配不均问题至今未彻底解决,欠发达地区的接种率仍徘徊在60%以下,这提醒我们:技术红利若无法普惠,疫情的“终结”只会是局部胜利。

社会韧性:从恐慌到常态化的心理转型

疫情能否结束,不仅取决于病毒本身,更关乎人类社会的适应能力,2030年,戴口罩、远程办公、线上教育已成为生活常态,但人们不再视其为“防疫措施”,而是社会运行的新范式,心理健康体系的完善是关键转折点:各国在2025年后大规模投入心理干预网络,缓解了“长期疫情创伤后应激障碍”,隐性代价依然存在——代际社交能力退化、信任危机蔓延等问题表明,疫情的“结束”需要社会心理的重建,而这个过程可能比病毒控制更加漫长。

全球治理:合作与撕裂的悖论

疫情暴露了全球治理的脆弱性,但也催生了变革,2030年,WHO主导的“全球卫生安全联盟”初步建立,实现了疫情数据实时共享与物资协同调配,但地缘政治博弈仍阻碍着彻底合作:疫苗专利争议、旅行限制的周期性重启,暗示着“全面开放”的理想与现实之间的差距,疫情的“终结”因此被赋予政治含义——当国家利益优先的逻辑压倒全球共治时,病毒将继续在治理真空中找到生存缝隙。

疫情结束了吗?这是一个伪命题

2030年,我们或许不再追问疫情何时结束,而是学会与之共存,疫情的真正“终结”,是人类文明升级的标志:我们拥有了更强大的科技武器、更坚韧的社会心理、更高效的全球协作机制,但与此同时,新发传染病威胁从未远离——气候变化导致的病毒扩散、实验室生物安全风险等新挑战,要求我们保持警惕,疫情从未真正结束,它只是转化为一种常态化的生存背景,而人类在这场漫长博弈中,终于学会了如何与不确定性共舞。

(字数:约850字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏