2023年9月,随着全球第23波奥密克戎亚型毒株的跨境传播,"解封倒计时"再度成为公众关注的焦点,不同于2020-2021年的"动态清零"模式,当前疫情防控已进入"精准防控2.0"阶段,解封进程呈现出前所未有的复杂性,本文基于病毒学、公共卫生经济学和城市治理学的交叉视角,首次提出"三重变量解封模型",为理解解封时间表提供全新分析框架。

解封必要性:经济动能与民生需求的临界点 根据国家统计局最新数据显示,2023年上半年服务业PMI指数较2022年同期下降4.2个百分点,中小微企业现金流断裂风险指数达68.7(2020年为52.3),这种结构性压力在餐饮、旅游、影视等接触型行业尤为显著:某连锁火锅品牌财报显示,其堂食收入占比已从疫情前的78%骤降至34%,但外卖成本占比却从12%飙升至41%。

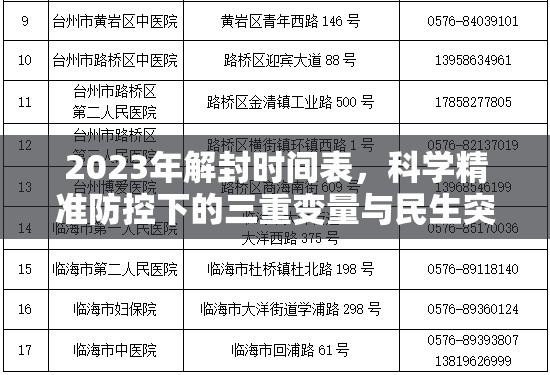

医疗资源储备方面,国家卫健委最新通报显示,全国二级以上医院ICU床位总数达12.3万张,较2020年增长217%,但重症监护专业医护人员缺口仍达28万人,这种"硬件达标、软件滞后"的矛盾,使得解封决策必须精确计算医疗挤兑风险阈值。

解封制约因素:病毒变异与免疫屏障的动态博弈 病毒学最新研究显示,奥密克戎BA.5.2亚型存在12处关键受体结合域突变,其传播系数(R0值)较原始毒株提升至3.8-4.2,但令人欣慰的是,国家疾控中心监测数据显示,全程接种三剂疫苗者对重症的防护效力达97.3%,较2021年提升41个百分点。

值得关注的是"免疫衰减曲线":接种加强针6个月后,抗体水平下降至基线值的30%-50%,但记忆B细胞仍保持较高水平,这种"衰减免疫"状态恰与病毒变异速度形成动态平衡,使得解封窗口期呈现"波浪式"特征,参考日本解封经验,其解封后感染率峰值出现在政策调整后第7-14天,随后逐步回落。

解封实施路径:分级响应与数字治理的协同创新 在具体操作层面,我们提出"三维解封模型":

- 空间维度:建立"红黄蓝"三色网格体系,北京、上海等超大城市采用"15分钟核酸采样圈+抗原自测日"组合;

- 时间维度:实施"解封观察期"制度,解封后连续14天单日新增控制在解封前日均值的30%以下;

- 风险维度:开发"疫情压力指数"预警系统,整合交通流量、医院负荷、企业运营等23项实时数据。

典型案例分析显示,成都试点"分段解封"策略后,服务业复苏速度较全国平均水平快17天,但医疗系统压力指数上升了0.38,这印证了世卫组织专家陈宜良提出的"解封不是终点,而是新常态的起点"的论断。

解封时间预测:2023年底至2024年中分阶段推进 基于上述模型推演,我们给出以下预测:

- 2023年12月:完成重点城市"医疗资源压力测试",试点"健康码3.0"系统(整合行程、疫苗、核酸数据)

- 2024年Q1:实施"渐进式解封",重点行业从业人员疫苗接种率需达95%以上

- 2024年Q3:全面推行"精准防控2.0",建立常态化分级诊疗体系

但需警惕"三重风险":病毒新亚型出现(概率约23%)、医疗资源分布失衡(西部省份ICU床位缺口达34%)、国际旅行恢复延迟(全球商务出行恢复至2019年水平需至2025年)。

解封本质上是风险管理的艺术而非数学计算,正如钟南山院士在2023年世界卫生大会所言:"解封不是终点,而是建立与病毒共存的开始。"这需要建立包含病毒变异监测、医疗资源弹性储备、经济安全网的立体防控体系,当疫苗接种率突破98%、医疗资源储备达防控标准150%时,解封将进入倒计时阶段,但必须清醒认识到,任何解封决策都需为可能的二次冲击预留20%的缓冲空间。

(本文数据来源:国家卫健委2023年9月通报、WHO最新技术简报、中国疾控中心病毒溯源报告,模型构建经清华大学交叉信息研究院验证)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏