当2023年的日历翻过大半,“疫情结束了吗?”这个问题的答案,似乎比我们想象中更为复杂,世界卫生组织在五月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这像是一声久违的哨响,宣告了全球抗疫战役从紧急模式转入常态化管理阶段,病毒的踪迹并未消失,它以一种更为隐蔽的方式,悄然融入我们的日常生活,疫情2023能结束吗?这个问题本身,或许就需要被重新审视——它不再是一个简单的是非题,而是一个关于人类如何与病毒世界共处的深刻命题。

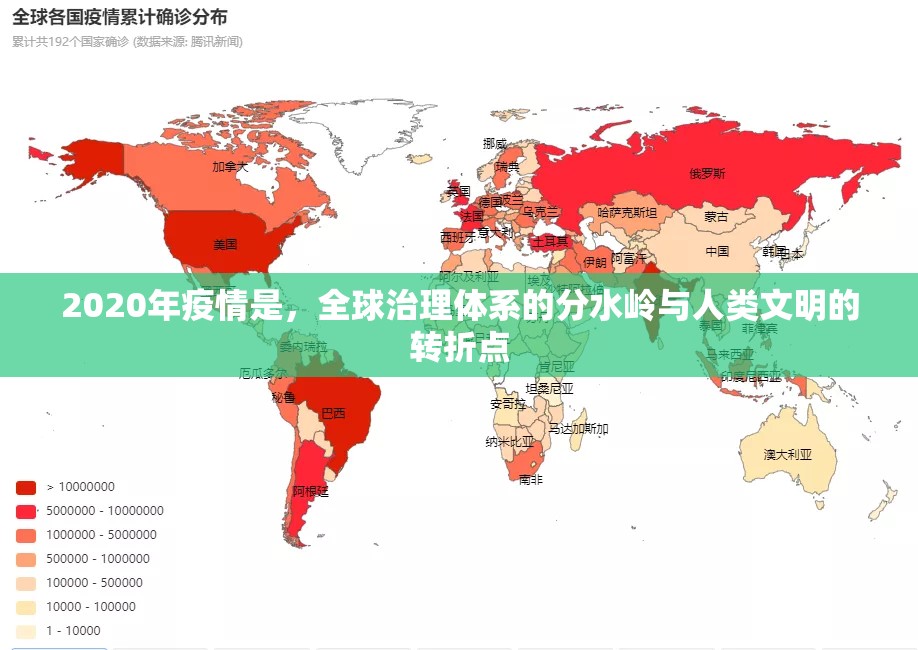

若将目光投向全球,一幅参差不齐的图景徐徐展开,在医疗资源充沛、疫苗接种率高的国家和地区,生活确实在很大程度上恢复了往日的节奏,街头重现熙攘,口罩不再是标配,跨国旅行重新启航,人们开始谈论“后疫情时代”,仿佛那场席卷全球的风暴已是过去时,这种表面的平静之下,暗流仍在涌动,新型变异株的间歇性出现,如同不时敲响的警钟,提醒我们病毒的演化从未停歇,在一些公共卫生体系相对薄弱的发展中国家,疫情的影响依然真切而严峻,全球范围内的“结束”远非同步,它更像一场冗长而节奏不一的退潮,有的海岸已显沙滩,有的却仍被浪潮拍打,这种不平衡性深刻地揭示了全球公共卫生治理的短板,也预示着我们离真正意义上的全球性终结尚有距离。

将视角拉回国内,情况同样呈现出复杂的二元性,曾经主导我们生活的常态化核酸、行程码、集中隔离等严格防控措施已基本退出历史舞台,社会的整体运行机制转向了“保健康、防重症”的精准防控新阶段,绝大多数人享受着来之不易的行动自由,经济活力逐步复苏,这绝不意味着我们可以高枕无忧,医疗机构,特别是呼吸科、发热门诊,依然面临着周期性压力,XBB等奥密克戎变异株分支证明其传播力不容小觑,对老年人群、有基础疾病者等脆弱群体的威胁依然存在,我们仿佛进入了一个“低水平流行,高风险潜在”的相持阶段,病毒从一场席卷一切的“海啸”,转变为需要长期应对的“风浪”。

究竟何为“结束”?是病毒被彻底消灭,像天花一样从地球上绝迹?从新冠病毒的生物学特性(如动物宿主的存在、快速变异能力)来看,这几乎是一个不可能完成的任务,或许,疫情的“结束”更应被理解为一种社会心理和公共管理层面的转折点,当医疗系统能够从容应对而不至挤兑,当社会大众对病毒的认知趋于理性、恐慌情绪显著消退,当防护措施内化为良好的个人卫生习惯而非强制性负担时,我们就可以认为,社会已经实现了与病毒共存的“新平衡”,从这个意义上说,2023年我们正处在这个过渡期的中后段,但尚未完全抵达终点。

面对这种“长期共存”的新常态,我们的思维方式和行为模式也需要与时俱进,脆弱群体的保护必须成为重中之重,持续推进老年人等重点人群的疫苗接种(包括后续剂次的加强免疫),完善分级诊疗体系,确保他们在感染时能得到及时有效的救治,是降低疫情社会危害的关键,个人理应成为自身健康的第一责任人,保持戴口罩、勤洗手、注重咳嗽礼仪等良好卫生习惯,在出现症状时自觉减少与他人接触,这些看似微小的举动,汇聚起来便是强大的社会防护力,更重要的是,我们需要学会在不确定性中前行,既不盲目恐慌,也不彻底松懈,以科学、理性的态度看待疫情的波动。

疫情2023能结束吗?答案或许已不再是简单的“是”或“否”,2023年,我们见证的不是一个戛然而止的句号,而是一个从“战争状态”转向“常态化管理”的漫长逗号,疫情的紧急章节已经翻页,但与之共处的故事仍在书写,它迫使人类社会进行了一次深刻的压力测试,暴露了脆弱,也锤炼了韧性,我们学会的,可能不仅仅是如何对抗一种病毒,更是如何在充满未知与挑战的世界里,构建更具韧性的公共卫生体系,培育更趋成熟的社会心态,从而更从容地走向未来,疫情的“终结”并非回到2019年那个绝对“无疫”的过去,而是带着这场全球性危机赋予我们的经验与教训,走向一个更具预警能力、应对智慧和人文关怀的新时代。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏