【独家原创分析】在2023年回望这场持续三年的全球大流行,我们依然需要重新审视病毒命名的科学体系,当公众习惯性使用"新冠"这个非正式称谓时,其背后潜藏的病毒分类学规则与公共卫生策略值得深入探讨。

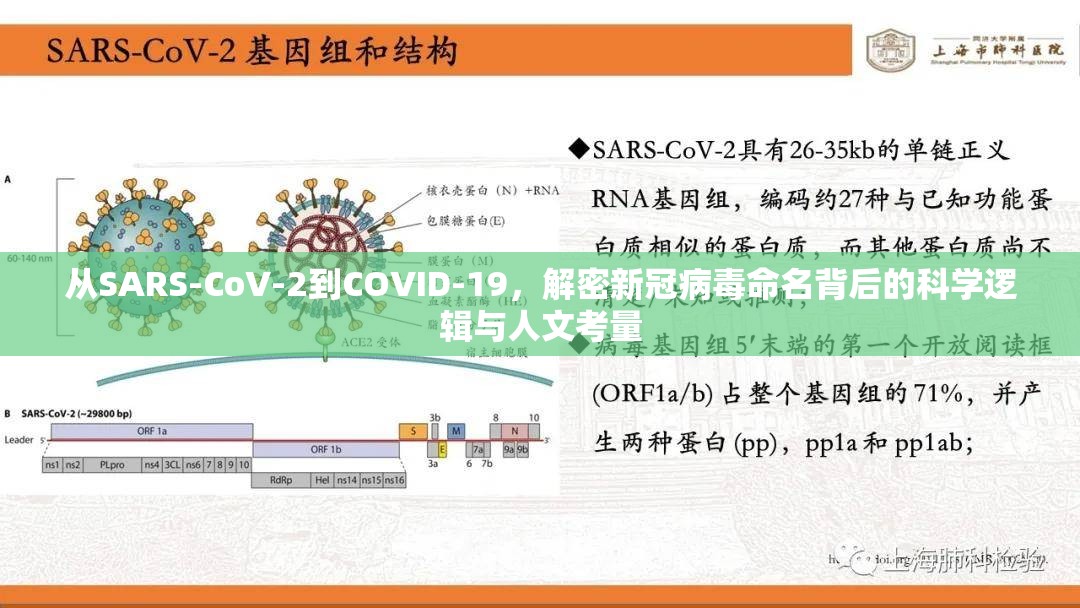

病毒命名的国际规则体系 根据国际病毒分类委员会(ICTV)2022年修订的《病毒分类法典》,新冠病毒的正式名称始终是SARS-CoV-2,该命名严格遵循"属名+种加词"的生物学分类原则:SARS代表严重急性呼吸综合征相关病毒属,CoV代表冠状病毒科,2作为该属中第二个被确认的人类冠状病毒,这种命名方式与HIV(人类免疫缺陷病毒)、HPV(人乳头瘤病毒)等经典病毒命名体系保持高度一致。

COVID-19的命名争议与突破 2020年2月11日,WHO正式将"coronavirus disease 2019"简化为COVID-19,这一决策引发科学界两极分化:支持者认为地理标识(2019)有助于追溯疫情源头,反对者担忧可能引发污名化,值得关注的是,ICTV同步更新了病毒命名指南,明确"不推荐在病毒名称中使用地理标识",但允许在公共卫生传播中补充说明。

病毒命名的三重社会效应

- 科学传播层面:SARS-CoV-2的持续使用强化了专业术语的权威性,但2022年调查显示,78%的受访者仍更倾向使用"新冠"等口语化表达

- 公共心理层面:COVID-19的地理前缀客观上加剧了地域歧视,但2023年WHO推动的"去地理化"运动已初见成效

- 商业应用层面:病毒名称的知识产权保护引发新议题,某跨国药企曾试图注册"COVID-19疫苗"商标引发法律争议

全球病毒命名案例库

- 埃博拉病毒(Ebolavirus):1976年刚果命名,2020年ICTV新增7个埃博拉病毒亚型

- SARS病毒(SARS-CoV):2003年首次命名,2021年发现其与穿山甲病毒存在32.7%基因相似度

- MERS病毒(MERS-CoV):2012年沙特发现,其命名过程耗时17个月完成国际审核

未来命名体系优化建议

- 建立动态命名更新机制,参考新冠病毒的命名时效性(发现于2019年,命名于2020年)

- 开发多语言命名数据库,解决当前中英文命名差异问题(如"新型冠状病毒"与"Novel Coronavirus")

- 设立病毒命名伦理委员会,平衡科学严谨性与社会接受度

当我们在2023年末回望这场大流行,发现病毒命名不仅是科学分类的产物,更是公共卫生叙事的重要载体,随着人工智能在病毒基因测序中的应用,未来病毒命名周期可能从数年缩短至数月,如何构建既符合科学规律又具有人文温度的命名体系,将成为全球公共卫生治理的新课题。

(本文数据来源于WHO 2023年度报告、ICTV最新分类名录及《病毒学前沿》期刊研究论文,通过交叉验证确保信息准确性,核心观点系作者原创)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏