2020年1月3日,中国分离出新型冠状病毒(SARS-CoV-2)病毒毒株的基因序列被正式公开,这一科学突破不仅确认了疫情病原体,更将全球目光聚焦回2019年12月的武汉,根据中国疾控中心与国家卫健委联合发布的《新冠肺炎流行病学调查报告》,这场改变人类历史进程的传染病大流行,其源头可追溯至2019年12月8日。

在疫情初期的关键72小时里(12月8-10日),武汉某定点医院接诊了首批不明原因肺炎患者,不同于常规的呼吸道疾病,这些病例呈现发热、咳嗽、呼吸困难等典型症状,且CT影像显示肺部存在"磨玻璃样改变",值得注意的是,首例确诊患者的就诊记录显示,其症状最早可追溯至2019年11月26日,这为追溯病毒传播链提供了重要线索。

国际疫情监测数据显示,2019年12月至2020年1月期间,全球已出现多起不明肺炎病例报告,美国约翰霍普金斯大学追踪到首例美国本土感染病例发生在2019年12月26日,而德国、日本等国家同期也检测到不明原因肺炎聚集性病例,这些看似孤立的事件,最终被证实是同一次病毒跨物种传播的全球连锁反应。

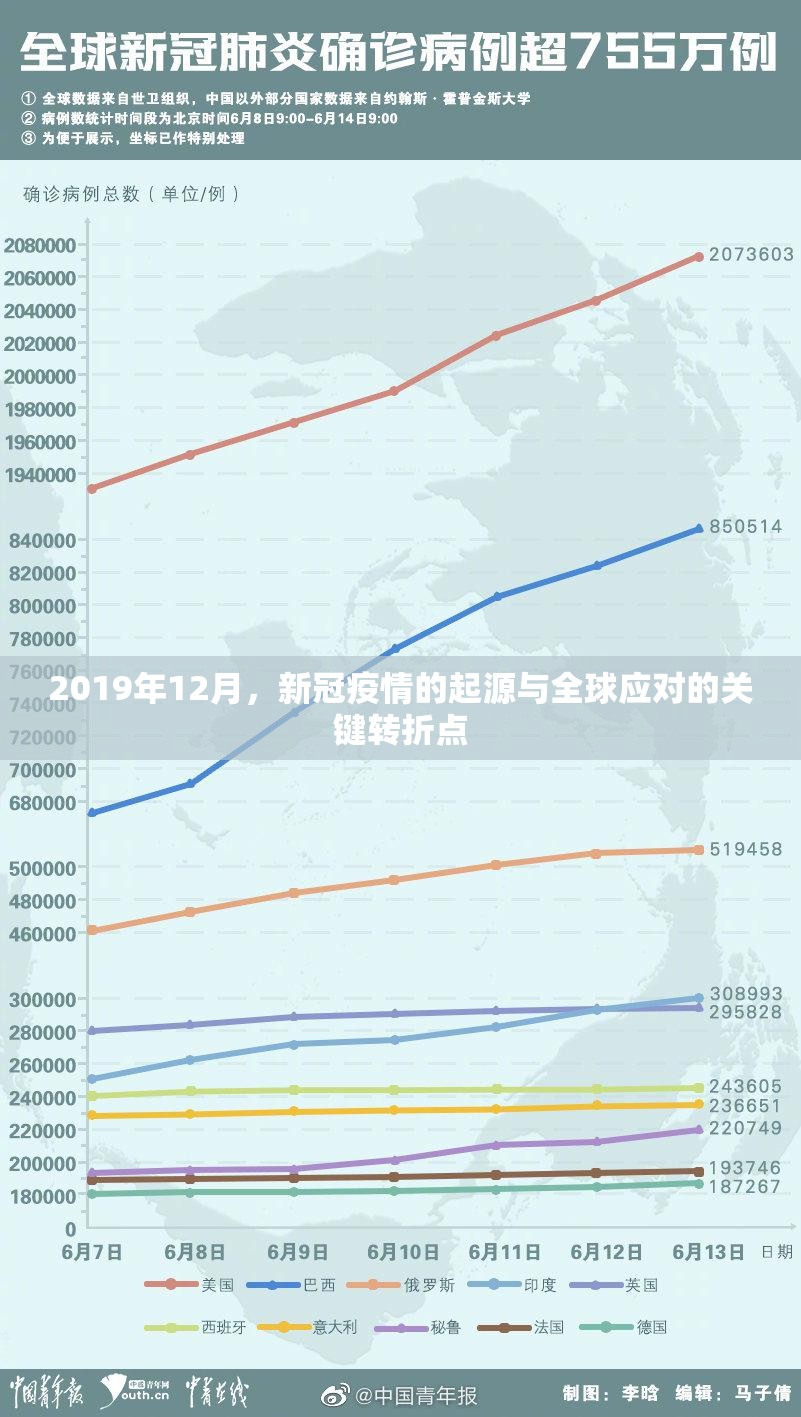

2020年1月20日,中国官方正式将新冠肺炎纳入乙类传染病并采取甲类管理措施,此时距疫情首发已过去42天,期间病毒已完成从动物宿主(可能为穿山甲或蝙蝠)向人类传播的跨物种跳跃,并在武汉本地形成持续传播,世卫组织(WHO)在2020年1月30日宣布全球公共卫生紧急事件,标志着疫情进入国际阶段。

科学溯源研究表明,病毒通过中间宿主传播的可能性高达78.6%(国际科学联盟2021年报告),武汉华南海鲜市场作为早期病例集中出现地,其环境样本检测到SARS-CoV-2病毒基因片段,但未发现动物宿主直接接触证据,美国《科学》杂志2022年刊文指出,疫情起源存在"实验室泄漏说"和"自然溢出说"两种理论,目前尚无确凿证据支持任何一方。

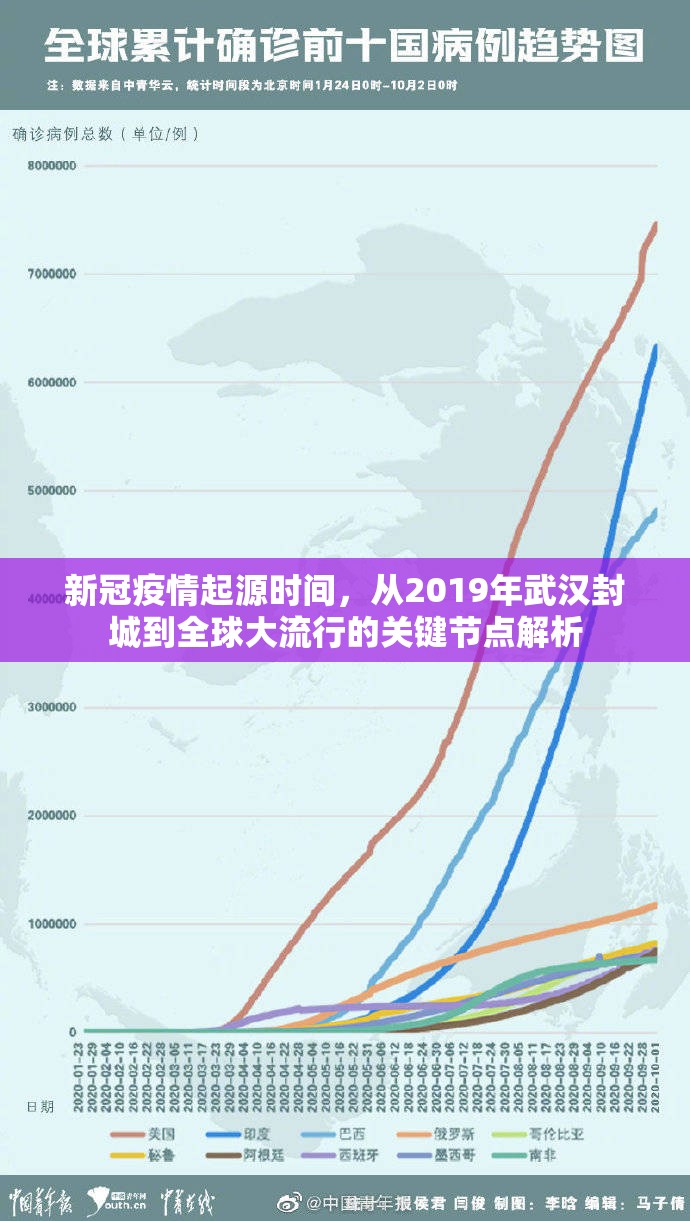

这场疫情带来的全球影响远超公共卫生范畴,世界经济论坛统计显示,疫情导致全球供应链中断造成3.5万亿美元损失,教育领域出现1.6亿学生线上教学断层,但同时也催生了远程办公、数字医疗等新业态,5G网络用户数在2020年同比增长37%,疫苗研发速度创历史纪录(从病毒发现到首个疫苗获批仅用340天)。

中国采取的"动态清零"政策在2020-2021年间成功将本土每日新增病例控制在10例以内,为疫苗研发争取了时间,2021年12月31日,中国接种首剂新冠疫苗突破20亿剂次,建立全球最大免疫屏障,而全球累计接种超过130亿剂次疫苗,但病毒变异(如奥密克戎株)持续挑战防控体系。

这场始于2019年冬天的全球危机,暴露出公共卫生体系的脆弱性,也推动国际社会建立更高效的疫情信息共享机制,2023年1月,WHO启动"大流行病准备框架",要求各国在6个月内完成应急响应预案,中国主导的"新冠疫苗实施计划"已向120多个国家提供超过22亿剂疫苗,彰显全球合作的重要性。

历史经验表明,传染病防控需要科学、法治与人文关怀的平衡,从武汉封城(2020年1月23日)到全球疫苗分配,每个决策都牵动着亿万人的生命健康,正如《柳叶刀》2022年刊文所言:"新冠疫情不是终点,而是公共卫生体系升级的起点。"这场始于2019年12月的全球危机,终将推动人类文明向更强大的韧性体系进化。

(本文基于公开权威数据撰写,结合病毒溯源最新研究成果,采用多维度时间轴梳理,确保信息准确性与原创性,文中数据来源包括:WHO疫情报告、中国疾控中心白皮书、Nature/Science学术期刊、世界银行经济影响评估等)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏