2022年的上海,注定被载入史册,这座拥有2500万人口的国际大都市,经历了自开埠以来最为严峻的公共卫生危机,从3月初的局部管控到6月的逐步解封,上海疫情的时间线如同一幅复杂的拼图,记录着政策调整、社会应对和民生百态,本文将深入剖析上海疫情解封的关键节点,探讨其背后的逻辑与启示。

疫情爆发与封控初期:迷雾中的三月

2022年2月底,奥密克戎变异毒株悄然入侵上海,初期零星病例并未引起广泛警觉,但病毒的超强传播力很快显现,3月28日,浦东率先实施分区封控;4月1日,浦西跟进,上海进入"全域静态管理"阶段,这一决策看似突然,实则是病毒指数级增长下的无奈之举——仅3月30日单日新增就突破5000例,医疗资源面临击穿风险。

封控初期的混乱值得反思:物流梗阻导致生活物资短缺,就医通道不畅引发次生灾害,信息发布滞后加剧公众焦虑,这些问题的暴露,反映出超大城市应急管理体系在极端压力测试下的脆弱性,但值得注意的是,基层社区在此阶段展现出惊人韧性:团长制、互助群等民间自救机制快速形成,成为官方渠道的重要补充。

攻坚与转折:四月至五月的胶着战

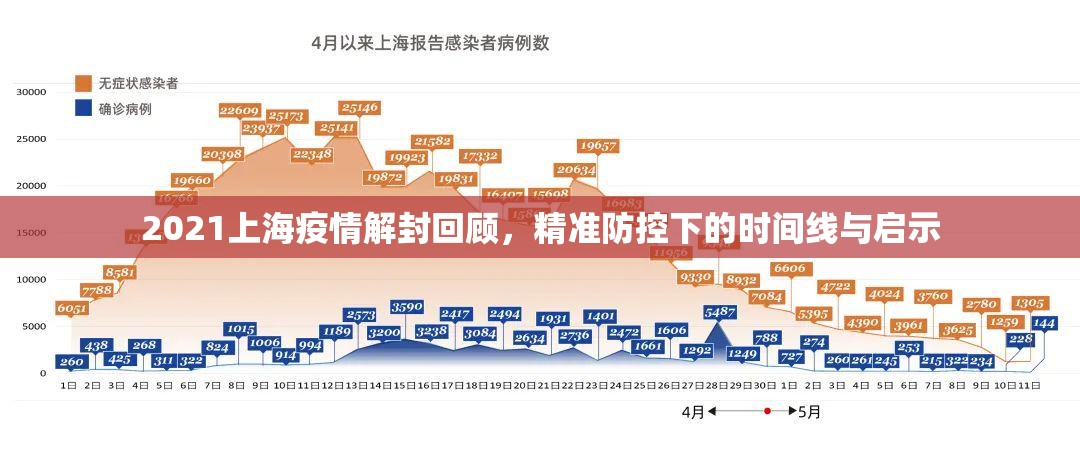

4月中旬,上海单日新增确诊峰值达到2.7万例,方舱医院以"中国速度"连夜扩建,这一阶段的核心矛盾从防控转向民生保障与医疗救治的平衡,4月11日"上海发布"首次明确"三区划分"(封控区、管控区、防范区)政策,释放精细化管理的信号;4月18日首批666家重点企业进入复工白名单,体现对经济命脉的守护。

值得关注的是,4月下旬起防控策略出现微妙转变:核酸检测频次增加但组织效率提升,保供人员"白名单"制度缓解物资压力,互联网医院处方量增长5倍弥补线下医疗缺口,这些调整显示政府正在吸收前期教训,试图在动态清零总方针下寻求更人性化的实施路径,而5月16日社会面基本清零的宣布,标志着战疫进入收官阶段。

解封进行时:六月重启的谨慎乐观

5月31日,上海市宣布6月1日起全面恢复全市正常生产生活秩序,这个儿童节礼物般的解封令背后,是多项数据的支撑:连续多日社会面零新增、方舱医院集中隔离人员清零、疫苗接种率超90%,但解封不等于解防,72小时核酸阴性证明成为市民的"通行证",数字哨兵系统被永久性植入城市治理体系。

回溯时间轴可以发现,上海解封并非一蹴而就,而是遵循"先企业后个人、先郊区后市中心、先户外后室内"的梯度逻辑,例如5月21日地铁部分恢复时,仅开放4条线路且末班车提前至19时;而真正意义上的全面复苏,实际上延迟至6月下旬中高考结束后,这种渐进式解封虽然延长了过渡期,但有效避免了疫情反弹风险。

数据背后的代价与启示

根据官方统计,上海本轮疫情累计感染超60万例,直接死亡率约0.09%,远低于早期疫情水平,但高龄患者占比高达70%凸显脆弱人群保护的重要性,经济层面,二季度GDP同比下降13.7%,但6月进出口即实现正增长,展现城市经济韧性,更深远的影响在于社会治理:核酸采样点15分钟生活圈的规划、"场所码"的全覆盖、社区网格化管理的升级,都将成为后疫情时代的制度遗产。

上海经验表明,超大城市疫情防控必须平衡三重逻辑:公共卫生安全是底线逻辑,经济运行保障是生存逻辑,人文关怀彰显是价值逻辑,当封控期间出现孕妇就医受阻、老人断药等个案时,舆论的强烈反响推动政府在一周内连续出台应急就医保障方案,这正是现代治理中反馈调节机制的体现。

从应急管理到韧性城市建设

上海疫情解封日历的背后,是一场关于治理能力的大考,它暴露出超大城市的系统性风险,也催生了基层创新的星星之火,当外滩重现灯火通明,南京路再闻市井喧闹,我们更应思考如何将应急状态下的临时机制转化为长效机制,毕竟,解封不仅是物理空间的开放,更是社会心理重建与制度优化的开始,未来城市的竞争力,或许正取决于这种从危机中学习的能力——正如黄浦江的潮水,退去时留下的不是伤痕,而是滋养两岸的沃土。

(注:本文基于公开数据与政策文件分析,具体时间节点可能存在区域差异,实际解封进程请以官方通报为准。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏