2021年,上海作为中国重要的经济中心和国际化大都市,其疫情防控措施备受关注,尤其是当年局部疫情暴发后,市民和外界最关心的问题之一便是“上海疫情什么时候解封?”这个问题不仅关乎日常生活,还涉及经济复苏和社会稳定,本文将以时间线为基础,回顾2021年上海疫情的防控与解封过程,分析其背后的精准防控策略,并总结对未来的启示,需要注意的是,2021年上海并未经历全域长期封控,解封时间因区域和疫情程度而异,整体以快速、精准的“动态清零”为主导。

2021年上海疫情概况:局部暴发与快速响应

2021年,上海共经历了几次局部疫情波动,其中最引人注目的是1月、8月和11月的零星散发案例,2021年1月,浦东新区出现关联病例;8月,松江区某机场工作人员确诊;11月,迪士尼乐园因密接事件临时关闭,这些疫情均未导致大规模扩散,但每次都会触发局部封控措施,与2022年全域封控不同,2021年的上海疫情以“点状暴发”为特征,解封时间通常较短,多数区域在几天至两周内解除限制。

以2021年1月浦东新区疫情为例:1月21日报告确诊病例后,相关小区和场所被划为中风险地区,立即实施封闭管理,通过大规模核酸检测和流调追踪,1月29日即宣布解封,历时约8天,这种快速解封得益于上海的“精准防控”策略,即不搞“一刀切”,而是以街区、小区甚至楼栋为单位划定风险区,最大限度减少对经济和社会的影响。

解封时间线的关键节点:科学决策与动态调整

2021年上海疫情的解封并非固定日期,而是基于疫情风险评估动态调整的,解封标准主要包括:末例病例报告后14天内无新增、环境检测阴性、密接者隔离期满,以下是2021年几个典型事件的解封时间线:

- 1月疫情:1月21日浦东新区部分区域封控,1月29日解封,期间完成数万人次核酸检测,解封后市民需持续健康监测。

- 8月疫情:8月2日松江区相关区域封控,8月10日解除限制,此次疫情与机场相关,上海加强了口岸防控,解封后未引发二次传播。

- 11月迪士尼事件:11月1日迪士尼乐园临时关闭,在2天内完成3万多名游客的筛查后,11月3日重新开放,被誉为“教科书式防控”。

从这些案例可见,2021年上海的解封时间普遍较短,核心是“快、准、小”——快速响应、精准划定范围、小范围管控,这与其他一些城市长达数周的封控形成对比,也体现了上海作为超大城市的管理能力。

精准防控策略:为何上海能快速解封?

2021年上海疫情能快速解封,关键在于其创新的“精准防控”模式,该模式强调以下几点:

- 科技支撑:大数据、健康码和流调系统协同,实现病例追踪精细化,迪士尼事件中,通过手机信号和票务数据快速锁定密接者。

- 网格化管理:以社区为单位,基层工作者和志愿者高效执行核酸筛查和生活保障,避免资源浪费。

- 公众配合:上海市民的防疫意识较高,自觉配合检测和隔离,降低了防控阻力。

这种策略不仅缩短了解封时间,还维护了城市正常运行,2021年,上海全年GDP增长8.1%,高于全国平均水平,部分得益于此,精准防控也面临挑战,如奥密克戎变异株的传播力更强,这为2022年的防控升级埋下伏笔。

对比与反思:2021年与2022年解封的差异

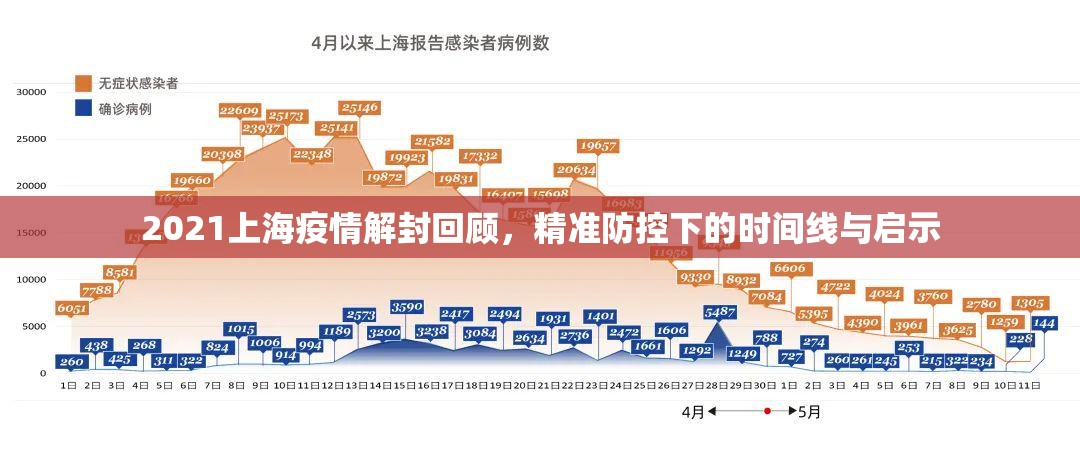

2021年上海疫情的解封经验,与2022年3-6月的全域封控形成鲜明对比,2022年,奥密克戎变异株导致疫情规模扩大,精准防控难以奏效,最终采取全域静态管理,解封历时两个多月,这一反差凸显了病毒变异带来的不确定性,也启示我们:疫情防控需因时因地调整,没有一劳永逸的方案。

2021年的快速解封,建立在病毒传播力相对较弱的基础上,其经验值得总结——加强公共卫生体系建设、推广快速检测技术,但这些措施在应对新变种时需进一步升级。

从解封时间看城市韧性

回顾2021年上海疫情解封过程,我们看到一座超大城市在平衡防疫与发展的探索,解封时间虽短,但背后是科学决策、社会协同和科技创新的共同作用,面对可能出现的公共卫生危机,上海经验提醒我们:精准防控是理想方向,但需持续优化以应对变数,对于市民而言,“什么时候解封”的关切,最终应转化为对常态化防控的理解和支持——只有筑牢防线,才能早日回归正常生活。

2021年上海疫情的解封,不仅是一个时间点,更是一堂关于城市韧性的公开课,它证明,在危机中保持冷静与效率,是现代化治理的基石。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏