在全球疫情持续波动的背景下,中国广东省作为经济大省和人口密集区域,多次面临疫情防控的严峻挑战,在应对疫情的过程中,除了公共卫生措施,法律手段也发挥了关键作用,尤其是涉及刑事责任的案例,不仅揭示了个人行为对公共安全的威胁,更凸显了法律在维护社会秩序中的刚性约束,本文将通过分析广东疫情中的典型刑事案例,探讨其法律依据、社会影响及警示意义。

广东疫情背景与刑事案例的涌现

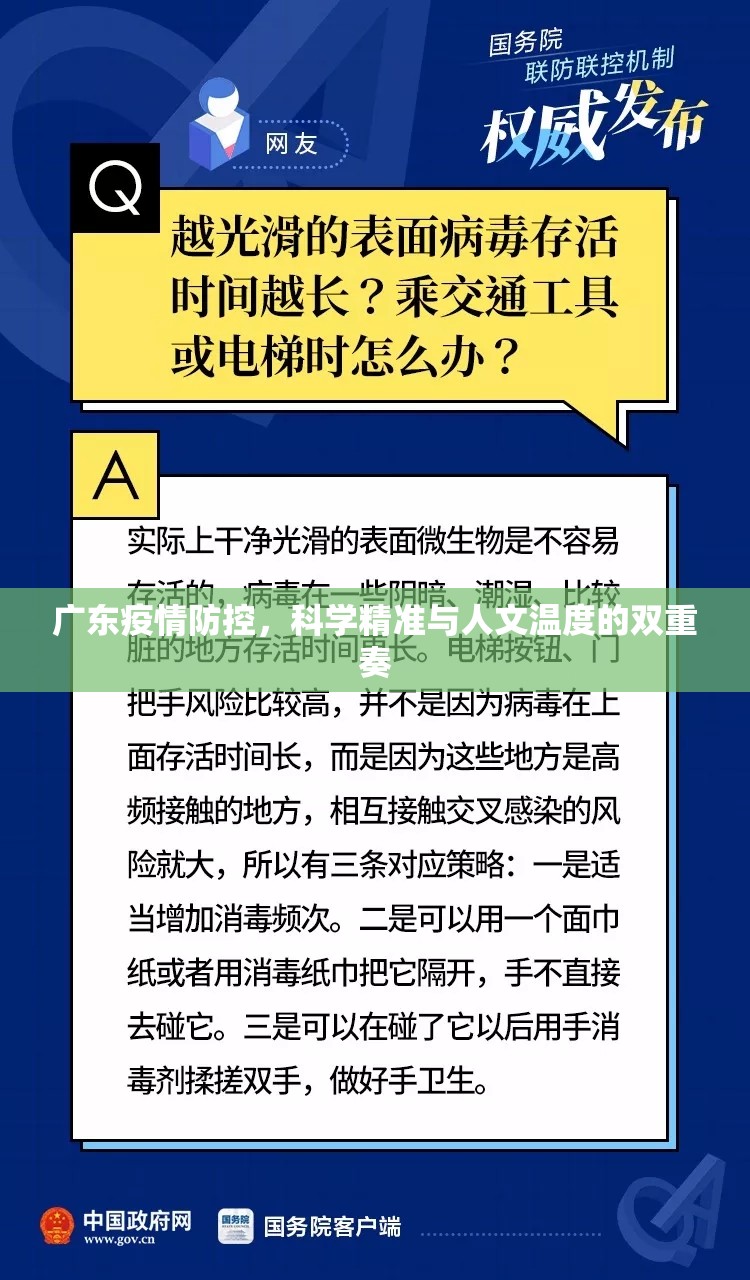

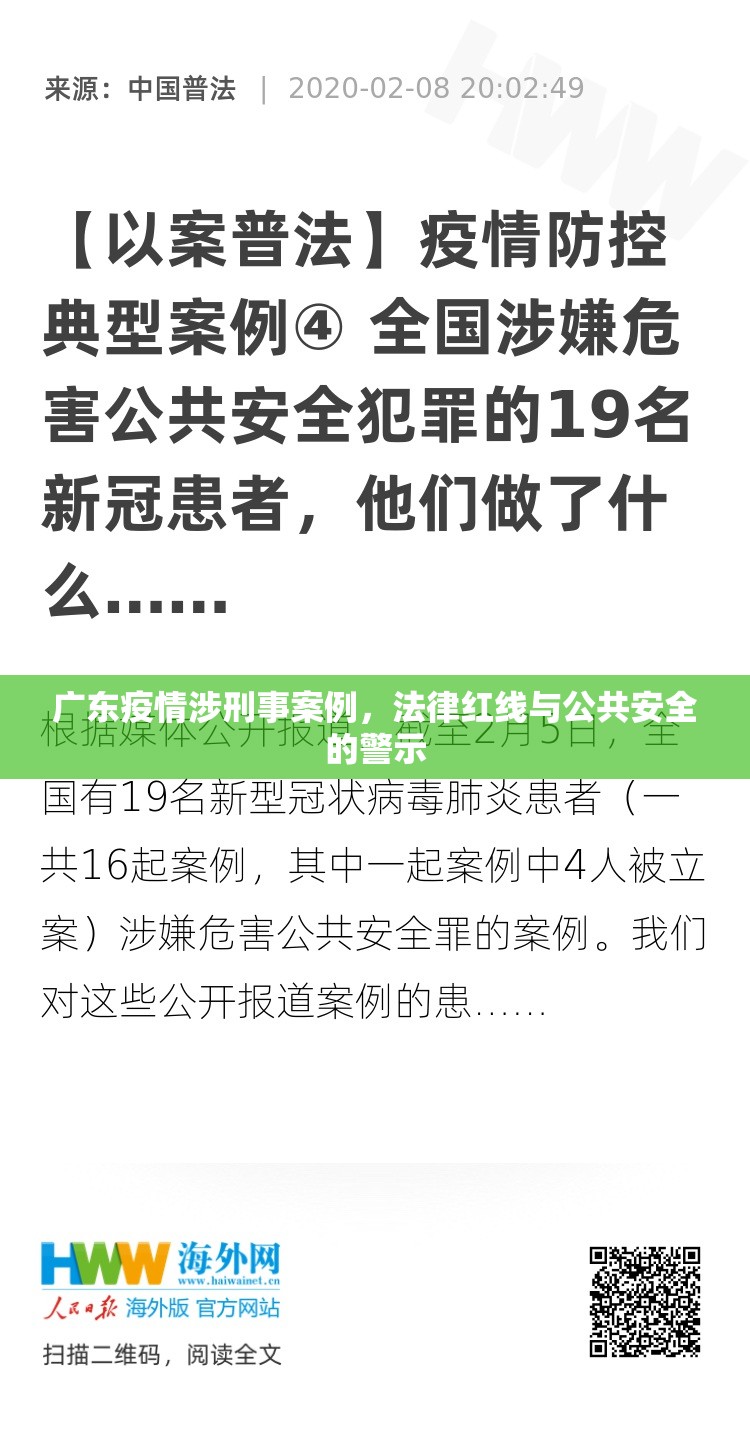

广东省自2020年疫情暴发以来,经历了多轮局部疫情,如广州、深圳、东莞等地的聚集性传播事件,在这些事件中,部分个人或单位因违反疫情防控规定,导致疫情扩散,从而被追究刑事责任,根据公开报道,广东警方在疫情期间查处了多起涉疫刑事案件,涉及罪名包括妨害传染病防治罪、以危险方法危害公共安全罪、伪造核酸检测证明等,这些案例不仅数量较多,且情节严重,引发了社会广泛关注。

2021年广州荔湾区一名确诊病例因隐瞒行程并多次前往公共场所,造成疫情传播链延长,最终被以妨害传染病防治罪立案侦查,类似案例在深圳也有发生,某企业负责人未落实隔离措施,导致工厂内聚集性感染,被追究刑事责任,这些案件共同点在于,行为人的故意或过失行为直接挑战了疫情防控体系,对公众健康构成严重威胁。

刑事案例的法律依据与司法实践

在广东疫情涉刑事案例中,法律依据主要来源于《中华人民共和国刑法》及相关司法解释。《刑法》第三百三十条规定了妨害传染病防治罪,对拒绝执行卫生防疫机构提出的预防、控制措施,引起甲类传染病传播或有传播严重危险的行为,可处三年以下有期徒刑或拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,第一百一十四条和第一百一十五条还规定了以危险方法危害公共安全罪,适用于故意传播病毒等极端行为。

广东司法机关在审理此类案件时,坚持依法从严的原则,但也注重区分故意与过失,以2022年东莞一起案例为例,一名男子伪造核酸检测阴性证明并进入封闭管理区,最终被以伪造事业单位公文罪和妨害传染病防治罪数罪并罚,判处有期徒刑一年,这一判决体现了司法对疫情防控秩序的严格保护,同时也警示公众不得以身试法,值得注意的是,广东法院在审理中常会综合考虑行为人的主观恶意、造成的实际危害以及悔罪表现,确保刑罚与过错相匹配。

典型案例分析:社会影响与法律警示

广东疫情中的刑事案例不仅是个案,更折射出社会治理的深层次问题,以广州荔湾案为例,该案中涉案人员隐瞒行程的行为,导致多个社区被封控,数千人接受隔离,经济损失巨大,案件曝光后,公众对个人责任与公共安全的讨论升温,许多人呼吁加强法律宣传和监管,此类案例也促进了广东疫情防控体系的完善,例如推广“粤康码”实名制、加强流调追踪等,从技术层面减少类似违规行为。

从法律警示角度看,这些案例强调了公民在疫情期间的法定义务,疫情防控不是个人自由的随意取舍,而是涉及公共利益的集体行动,广东的司法实践表明,任何故意或重大过失行为都可能触犯刑法,面临严厉制裁,这些案例也提醒企业和社会组织需严格落实防控责任,否则可能承担连带刑事责任,深圳某工厂疫情暴发后,负责人被追责,企业也被处以高额罚款,这体现了法律对单位犯罪的零容忍。

涉疫刑事案例的争议与反思

尽管广东在涉疫刑事案件处理上取得了成效,但也引发了一些争议,部分公众质疑法律适用的公平性,担心“过度刑法化”可能侵害个人权利,有学者指出,在疫情初期,个别案件的处理可能存在标准不统一的问题,如某些过失行为被过度升格为刑事犯罪,流动人口众多的广东省,在执法中还需平衡外来务工人员的权益,避免因经济压力导致违规行为。

针对这些争议,广东司法机关通过发布典型案例和司法解释,逐步规范了执法尺度,2023年广东省高院明确提出,在处理涉疫案件时,要坚持“宽严相济”政策,对轻微过失以教育为主,对故意行为则严厉打击,这种反思与调整,体现了法治精神的进步,也为其他地区提供了借鉴。

筑牢法治防线,共筑公共安全

广东疫情涉刑事案例的涌现,是特殊时期法治社会建设的缩影,这些案例不仅惩治了违法行为,更通过警示教育,提升了全社会的疫情防控意识,在未来,随着疫情形势变化,法律仍需动态调整,以平衡个人自由与公共安全,广东省的经验表明,只有坚持依法防控,才能筑牢公共卫生的防线,作为公民,我们应自觉遵守防疫规定,共同维护来之不易的防控成果,毕竟,在疫情这场大考中,法律不仅是红线,更是守护生命的盾牌。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏