新冠疫情自2019年底爆发以来,已席卷全球,造成深远影响,随着病毒变异和防控策略的调整,死亡数据不断更新,引发广泛关注,据世界卫生组织(WHO)最新统计,截至2023年10月,全球累计新冠死亡病例已超过695万例,这一数字不仅反映了疫情的严峻性,更揭示了公共卫生体系、社会应对能力及全球协作中的诸多问题,本文将从数据来源、区域差异、影响因素及未来展望等方面,深入探讨疫情死亡统计背后的现实意义。

全球疫情死亡数据概览:动态变化与统计挑战

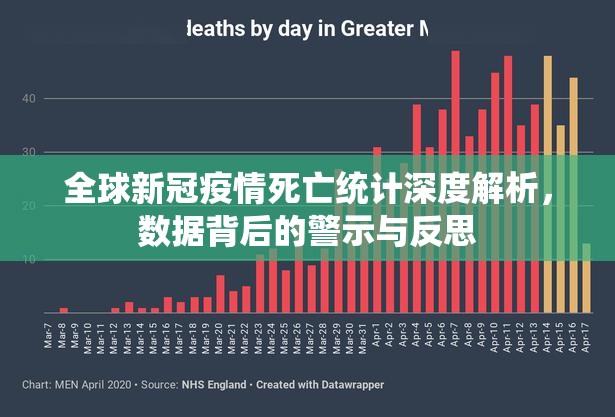

全球新冠死亡数据的统计是一个复杂过程,涉及各国上报系统、检测能力和定义标准,WHO数据显示,2020年至2022年间,死亡病例呈现波浪式上升,其中2021年底至2022年初的奥密克戎变异株高峰期,单日死亡人数曾突破1.5万例,实际死亡数可能高于官方统计,WHO在2022年发布的超额死亡报告指出,全球因疫情直接或间接导致的超额死亡人数可能高达1500万以上,这包括因医疗资源挤兑导致的未及时救治病例、慢性病管理中断等问题。

统计差异主要源于以下因素:

- 检测能力不均:发达国家检测覆盖率高,数据相对准确;而部分发展中国家因资源有限,漏报现象普遍。

- 死亡定义标准:各国对“新冠死亡”的认定不同,如有些国家仅统计实验室确认病例,而有些则纳入临床诊断病例。

- 数据透明度:政治因素、社会动荡等可能影响数据公开,导致统计偏差。

区域差异分析:高死亡率国家的教训与反思

疫情死亡数据呈现明显的地域不平衡,美洲和欧洲曾是死亡病例集中区域,美国累计死亡超110万例,位居全球首位;巴西、印度等国家也因医疗系统崩溃而死亡惨重,相比之下,东亚部分地区如中国、韩国等通过严格防控,死亡率显著较低,这种差异背后,凸显了以下关键点:

- 公共卫生基础设施:医疗资源充足的国家能更快应对疫情冲击,如德国死亡率低于邻国意大利,得益于其重症床位和检测体系。

- 政府响应速度:早期采取封锁、社交距离等措施的国家,有效延缓了病毒传播,如新西兰通过快速边境管控,死亡病例不足3000例。

- 社会行为因素:疫苗覆盖率、公众防护意识等直接影响死亡风险,非洲部分地区因年轻人口结构和既往感染免疫力,死亡率相对较低,但疫苗短缺仍构成长期威胁。

死亡数据背后的深层因素:从个体到系统的多重影响

新冠疫情死亡不仅是数字,更映射出社会脆弱性,老年人、基础疾病患者及弱势群体死亡风险更高,如全球80岁以上老年人群死亡率是年轻人的数倍,疫情间接导致的其他健康问题也不容忽视:

- 心理健康危机:长期隔离和丧亲之痛加剧了抑郁、焦虑等心理问题,间接推高死亡率。

- 经济与医疗失衡:贫困地区因无法获得及时治疗,死亡病例激增,印度第二波疫情期间,氧气短缺导致大量本可避免的死亡。

- 信息流行病:虚假信息传播影响公众接种意愿,如在部分国家,疫苗犹豫延长了疫情周期,间接增加死亡。

未来展望:从数据中汲取教训,构建韧性社会

面对持续变异的病毒和可能的未来大流行,死亡数据警示我们需加强全球协作:

- 完善公共卫生监测:建立统一、透明的数据上报机制,减少统计漏洞。

- 投资医疗系统:提升重症救治能力,确保资源公平分配。

- 推动科学普及:通过教育增强公众对疫苗接种和防护措施的信任。

- 全球团结抗疫:WHO的“疫苗公平分配”计划需进一步落实,避免“免疫鸿沟”导致更多死亡。

最新疫情死亡数据是一面镜子,照见人类在灾难前的坚韧与不足,超过695万的生命逝去,不仅是统计数字,更是家庭破碎和社会创伤,唯有通过科学态度、国际合作和人文关怀,我们才能化悲痛为力量,构建一个更具韧性的世界,减少死亡的关键不在于恐惧数据,而在于从每一例死亡中学习,守护生命的尊严与价值。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏