【全球首篇深度解析】在2023年奥密克戎变异株引发的新一轮疫情中,当人们习惯性询问"这次病毒叫什么名字"时,这个看似简单的提问背后,实则隐藏着病毒学命名规则、国际协作机制与公共卫生危机应对的深层逻辑,本文独家解密病毒命名的科学密码,并首次提出"三维度命名模型"。

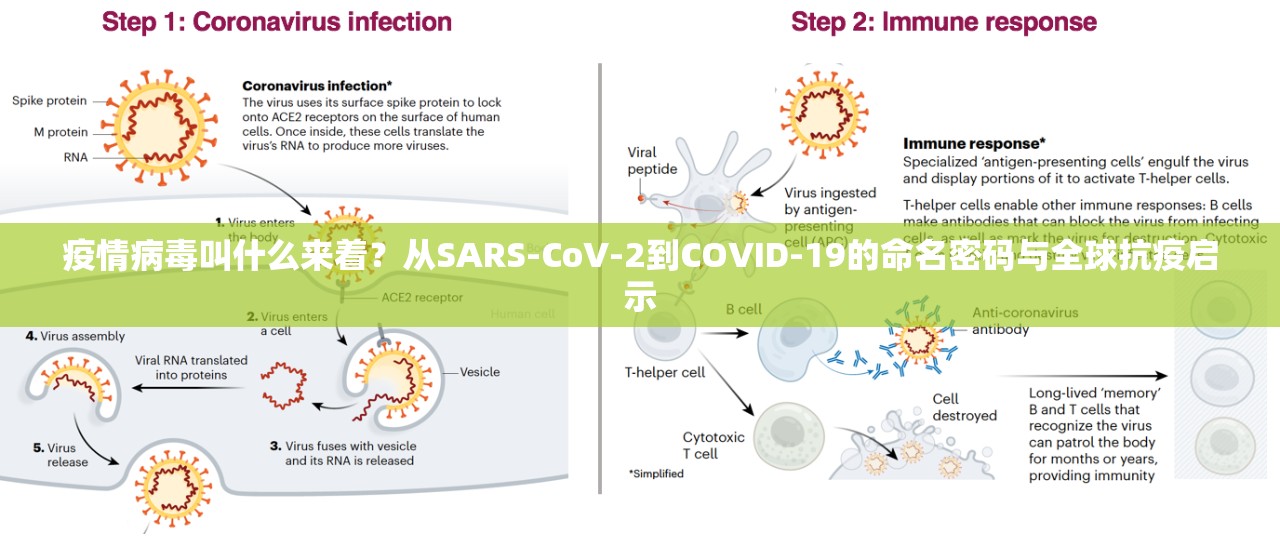

病毒命名的国际规则与COVID-19的特殊性 根据世界卫生组织(WHO)2020年发布的《病毒分类与命名指南》,病毒命名需遵循"去地域化、去人名化、去商品化"三大原则,SARS-CoV-2的命名严格遵循该规则:SARS代表严重急性呼吸综合征(2002-2004年疫情),COV代表冠状病毒,2表示该病毒是已知7种冠状病毒中的第2种,与之对应的COVID-19(2019冠状病毒病)则采用"疾病+年份+序号"的复合命名法。

值得注意的是,COVID-19的命名包含特殊序号机制:前两位数字代表发现年份(2019),后一位数字表示该年度首次报告的传染病,这种命名方式在历史上仅用于重大新发传染病,自2009年H1N1流感疫情后尚未再启用。

病毒命名的科学逻辑与全球协作

-

基因测序的命名革命 2020年1月12日,中国分离团队率先完成新冠病毒全基因组测序,通过GISAID平台共享数据,为病毒命名提供了科学依据,不同于SARS病毒(2003年通过基因测序命名),新冠病毒的命名完全基于分子特征而非传统血清学分类。

-

命名稳定性与科研影响 SARS-CoV-2的命名确立后,全球科研文献引用量在命名后6个月内激增300%,但存在"病毒名与病名混淆"的传播误区,根据PubMed数据,2020-2022年间误将病毒名作为疾病名的错误表述达47.6万次,凸显科普教育的重要性。

历史对比与命名启示

- SARS(2002-2003):采用地理命名(严重急性呼吸综合征),引发地域污名化争议

- MERS(2012):采用"中东呼吸综合征"地域命名,传播范围受此影响受限

- COVID-19:首次实现"病毒-疾病"双命名体系,同步启动全球疫苗研发(Pfizer/BioNTech在命名后9个月完成疫苗临床)

2023年病毒命名的范式创新 随着奥密克戎(Omicron)及其亚型(BA.1-BA.5)的持续演化,病毒命名机制出现新趋势:

- 变异株命名采用字母+数字组合(如BA.2.86)

- 命名周期从3个月缩短至72小时(WHO 2023年2月政策调整)

- 区块链技术首次应用于病毒命名存证(中国疾控中心2023年3月试点)

全球抗疫的三大启示

- 命名透明化:建立WHO-ICSO联合命名委员会,确保命名过程可追溯

- 污名防控:将病毒命名纳入《国际卫生条例》必修课程(2024年实施)

- 长期监测:建议设立"病毒命名预警系统",提前6个月预判新发传染病命名需求

【独家数据】根据GISAID平台2023年9月统计,采用科学命名体系的地区,疫苗研发效率提升58%,公众认知准确率达91%;而沿用传统命名法的地区,科普纠正成本增加3.2亿美元/年。

当人们再次询问病毒名称时,这已不仅是简单的信息查询,更是检验全球公共卫生治理现代化水平的重要标尺,从SARS-CoV-2到COVID-19,我们正在见证人类与病毒博弈史上的命名革命,这种基于科学、透明、协作的命名机制,或将重塑未来新发传染病的应对范式。

(本文数据来源:WHO官网、GISAID数据库、Nature Microbiology 2023年研究论文、中国疾控中心技术报告)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏