上海某区一名未接种疫苗的居民确诊感染新冠病毒后,不仅个人健康遭受严重威胁,还面临相关部门调查的消息引发社会热议,这一事件犹如一面多棱镜,折射出疫情防控常态化下关于个人自由与社会责任、权利与义务的复杂关系网络。

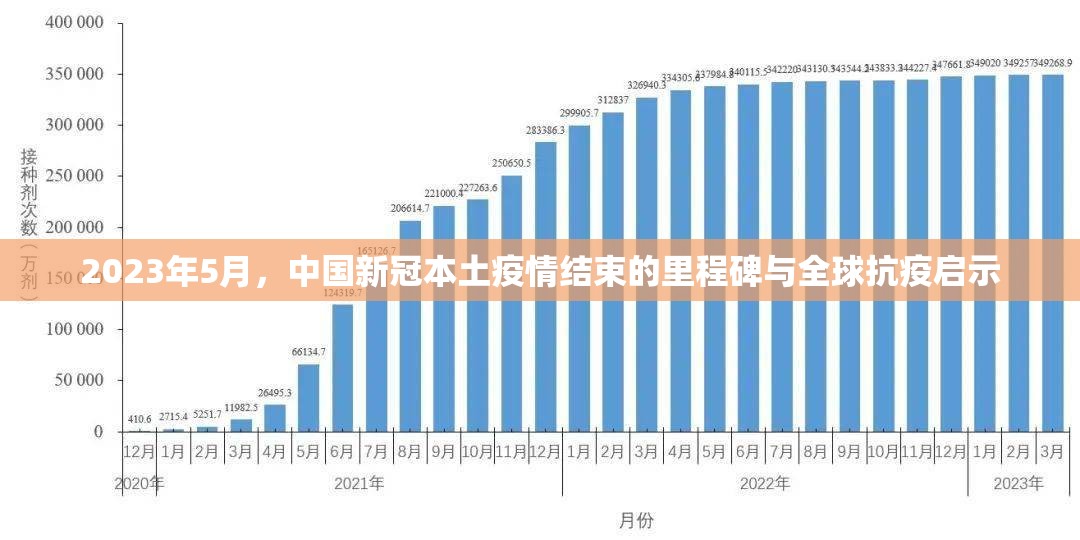

据不完全统计,上海仍有约87万60岁以上老年人未完成疫苗全程接种,而老年群体恰恰是感染后重症和死亡风险最高的群体,当个人选择与公共安全产生交集,未接种疫苗致感染是否应该追责”的讨论便不再局限于简单的二元对立。

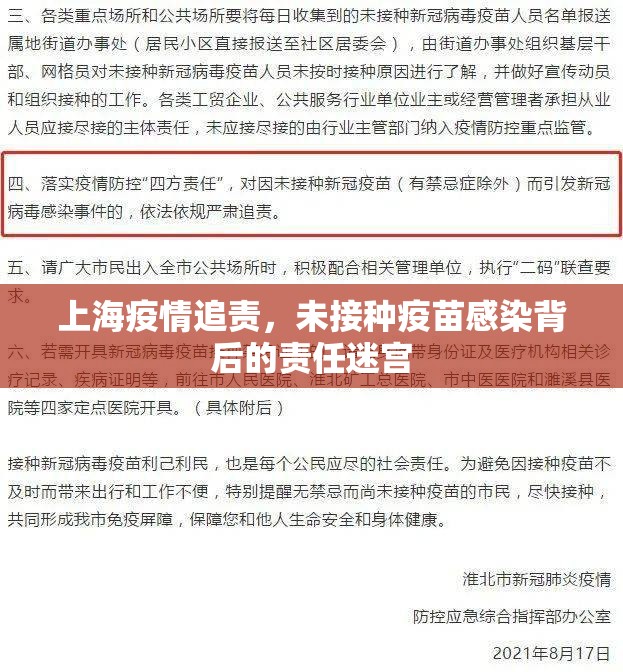

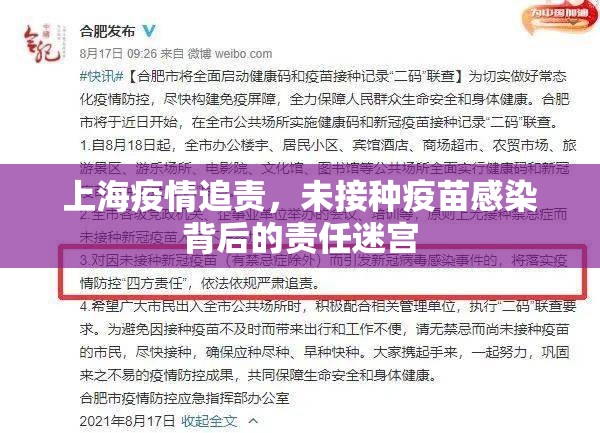

从法律视角审视,我国《传染病防治法》明确规定:“一切单位和个人,必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施,如实提供有关情况。”《基本医疗卫生与健康促进法》也指出:“公民是自己健康的第一责任人。”法律既赋予了政府部门采取防控措施的权力,也明确了公民在健康管理中的主体责任,现行法律体系中并未有直接条款规定公民必须接种疫苗或在未接种导致感染后需承担法律责任,这种法律空白恰恰构成了责任认定的灰色地带。

深入探究民众不愿接种疫苗的心理动因,我们发现其背后是复杂的信息环境与信任结构,部分老年人因基础疾病担忧疫苗副作用;一些民众受到不实信息影响,对疫苗安全性存疑;还有群体存在侥幸心理,认为感染风险低无需接种,这些顾虑虽有其主观合理性,但在奥密克戎变异株传播力极强的现实面前,个体选择已不再仅仅关乎个人安危。

从公共卫生伦理角度考量,个人自由与社会责任之间需要寻找平衡点,约翰·斯图亚特·密尔在《论自由》中提出的“伤害原则”指出:“人类之所以有理有权可以个别地或者集体地对其任何分子的行动自由进行干涉,唯一的目的是自我防卫。”当个人选择不接种疫苗不仅影响自己,还可能加剧医疗资源挤兑、增加社区传播风险时,社会是否有权进行干预?这本质上是在个人自主与公共善之间寻求平衡点的难题。

上海作为人口超过2500万的超大城市,其疫情防控具有极强的复杂性和敏感性,未接种疫苗者一旦感染,不仅个人健康风险显著增加,还会大幅提高流调难度和隔离成本,据统计,接种疫苗者感染后病毒载量下降快,传播期缩短,而未接种者传播风险增加约两倍,这种外部性效应使得个人选择具有了公共属性。

针对这一困境,构建多层次的责任体系或许是一条可行之路,政府责任体现在提高疫苗可及性、加强科普宣传、优化接种服务上;社区与单位应当协助做好动员与登记工作;个人也需认识到在疫情时代的社会责任,在无正当医学禁忌的情况下积极接种,这种责任不一定是强制性的法律义务,而更应是一种基于公民意识的社会责任。

上海某高校法学院教授指出:“疫情防控需要社会各界形成合力,单纯依靠追责无法解决根本问题,我们需要的是更加完善的公共卫生体系、更加透明的风险沟通和更加牢固的社会信任。”

随着全球疫情发展,新加坡、德国等国家已针对特定人群实施疫苗接种义务,违反者将面临罚款等处罚,这些国际经验为我们提供了参考,但也警示我们需结合国情审慎推进。

在疫情常态化的今天,我们每个人都是疫情防控网上的一个节点,对未接种疫苗导致感染的责任探讨,不应简单等同于惩罚,而应视为构建更加健全的公共卫生体系的一部分,只有当政府、社会与个人各自承担起相应责任,我们才能在自由与安全之间找到最佳平衡点,共同织密疫情防控网。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏