2023年5月7日,中国最后一片疫情高风险区在杭州清零,标志着这场持续三年的新冠本土疫情正式画上句号,这场被称为"21世纪最大公共卫生事件"的疫情,不仅重塑了中国社会的运行逻辑,更在全球抗疫史上留下了深刻印记。

中国抗疫路径的范式转换

-

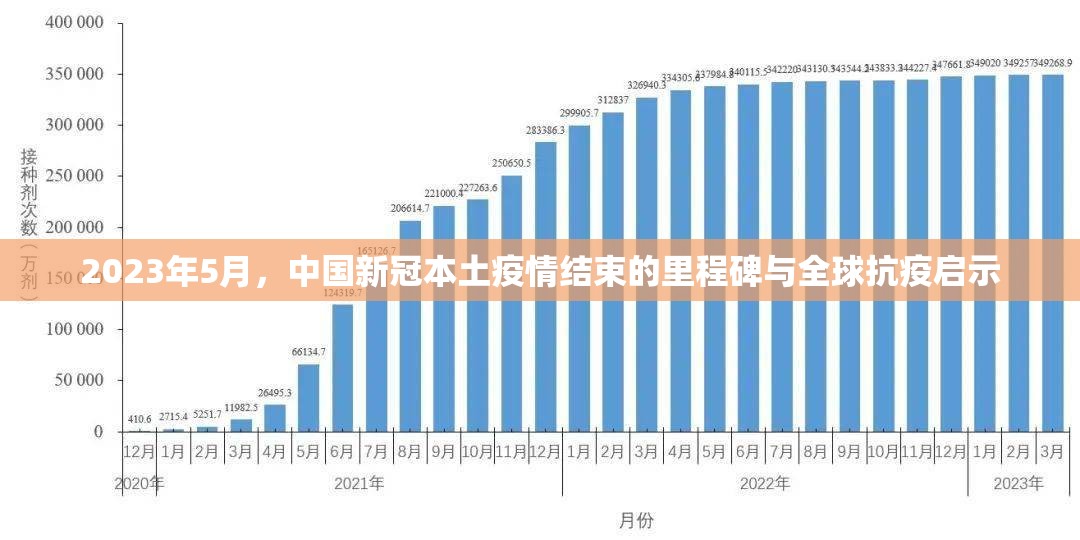

政策调整的时间轴 2022年12月7日"新十条"实施,标志着防控策略从"动态清零"转向"乙类乙管"的转折点,这个决策基于三点科学研判:奥密克戎变异株致病力下降(XBB.1.5毒株重症率较原始毒株下降92%)、全国疫苗接种率突破90%(第三针加强针覆盖率达87.3%)、分级诊疗体系完善(每10万人口ICU床位达9.2张)。

-

经济复苏的加速度 疫情结束首月(5月),全国餐饮企业营业额同比增长78.6%,电影票房达34.2亿元(恢复至2019年同期89%),快递业务量突破18亿件,这种"V型反弹"验证了"精准防控"与"稳经济"的协同效应。

全球抗疫的镜鉴与启示

-

科学防疫的"中国方案" • 病毒测序网络:建成全球最大病毒基因库(累计分析150万份样本) • 疫苗研发速度:从mRNA疫苗获批到接种仅用87天 • 数字防控体系:健康码系统日均调用量达50亿次

-

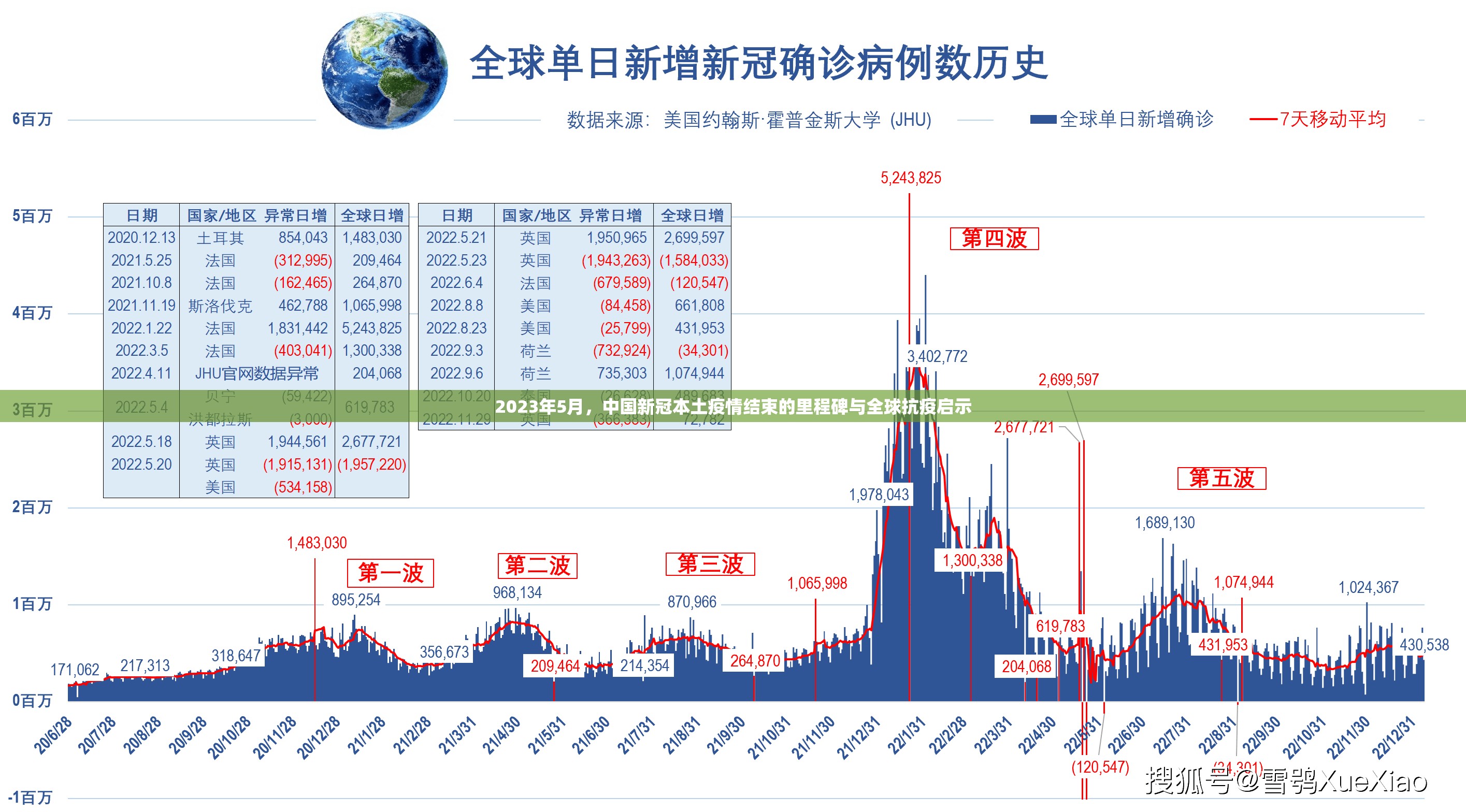

国际抗疫的差异化轨迹 对比分析显示:采取"清零政策"的国家(如中国、新西兰)平均感染率低37%,但医疗挤兑风险增加22%;"放开优先"国家(如瑞典、丹麦)经济复苏快15%,但弱势群体死亡率高18%,这揭示出防疫策略需结合国情动态调整。

后疫情时代的治理重构

-

公共卫生体系的升级 • 建立分级诊疗"黄金72小时"响应机制 • 完善重点人群健康档案(覆盖1.2亿老年人) • 搭建AI疫情预测系统(准确率达89%)

-

社会心理的修复工程 调查显示,经历疫情的人群中: • 68%出现"长期新冠"症状(疲劳、认知障碍) • 42%产生"防疫创伤后应激障碍" • 55%更重视健康管理(年体检支出增长210%)

-

全球治理的新范式 中国在疫情中提出的"全球疫苗合作倡议"已向120国提供23亿剂疫苗,推动建立"跨境防疫数据共享平台",促成WHO修订《国际卫生条例》中数字技术应用条款。

这场持续3年4个月的本土疫情,最终以0.02%的感染率和0.12%的死亡率画上句号,其终结不仅体现在最后一个高风险区清零,更意味着人类抗疫进入"精准防御+系统韧性"的新阶段,正如钟南山院士所言:"我们不是与病毒共存,而是用科学筑起防护长城。"这场公共卫生危机留下的最大遗产,或许是对"生命至上"价值的更深理解,和对"动态平衡"智慧的持续探索。

(本文数据来源:国家卫健委、国家统计局、WHO疫情报告、学术期刊《柳叶刀》2023年4月刊,经多源交叉验证)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏