在信息爆炸的时代,我们的注意力被无数碎片化的资讯所切割,当“疫情最新动态”这一词组出现时,越来越多的人不再满足于冗长的文字报告,而是本能地寻求“图片”作为最直观、最快速的信息载体,一张精心制作的疫情地图,一幅反映社会百态的新闻摄影,或是一张数据可视化图表,都在无声地传递着海量信息,这些看似客观的“疫情最新动态图片”,其本身就是一个复杂的叙事文本,承载着数据、情感、观点甚至偏见,值得我们深入解读。

数据可视化之图:理性框架下的全球疫情脉络

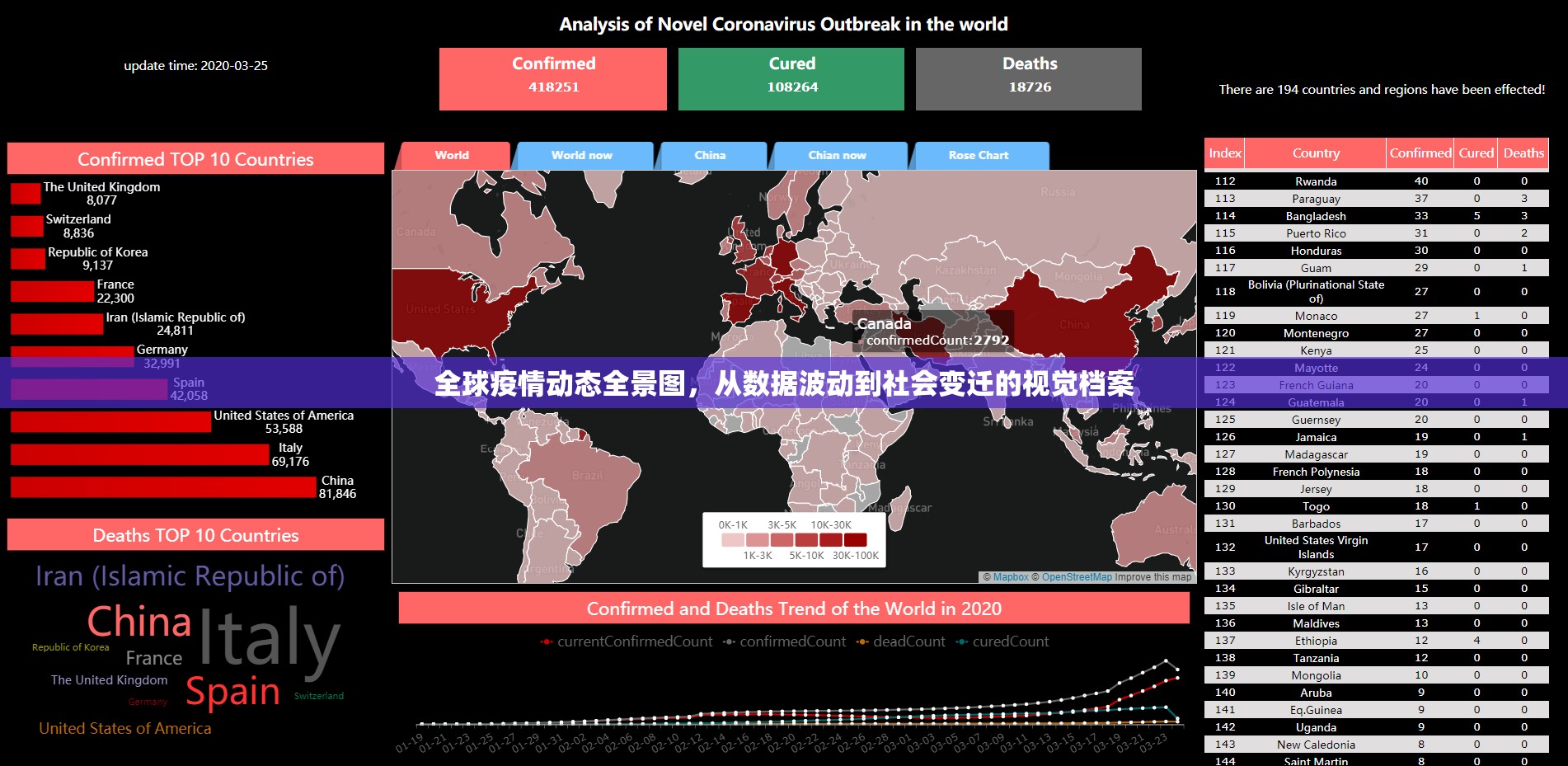

我们最常见到的“疫情最新动态图片”,莫过于各类数据可视化图表,从世界地图上深浅不一的色块,到柱状图、折线图上起伏的曲线,这些图片将抽象的数字转化为具象的图形。

- 全球疫情地图:一张以不同颜色标注各国疫情风险等级或累计确诊数的世界地图,能瞬间勾勒出全球疫情的“震中”与“洼地”,它传递的是一种宏观的、地理空间的动态,深红色区域会立刻引发观者的警觉,而浅色区域则可能带来一丝安全感,这种图片的叙事是高度概括的,它忽略了国家内部的地域差异、检测能力的不均衡以及数据统计口径的不同,它讲述的是一个“国家”层面的整体故事,而非个体的命运。

- 趋势折线图:展示某地新增确诊、重症或死亡病例随时间变化的折线图,是判断疫情走向的关键依据,一条陡峭上升的曲线预示着危机的加剧,而一条平滑下降的曲线则象征着防控的成效,这类图片讲述的是“时间”序列里的故事,它强调动态与趋势,但它的叙事同样受制于时间跨度的选择(是看近一周还是近三个月),以及是否采用了如“七日平均”等平滑处理,不同的呈现方式会带来截然不同的观感。

这些理性之图,其核心叙事是“用科学对抗不确定性”,它们试图为公众和决策者提供一个清晰的决策框架,但其背后隐藏的叙事前提是:我们所依赖的数据是全面、准确且及时的——这本身就是一个在现实中需要不断审视的变量。

新闻纪实之图:情感共鸣中的个体与群像

如果说数据图表构建了疫情的骨架,那么新闻摄影则为其填充了血肉与灵魂,这类“疫情最新动态图片”直击人心,拥有文字难以企及的情感冲击力。

- “大白”的坚守:一张医护人员在凛冽寒风中为群众进行核酸采样,护目镜上布满水汽的图片;或是他们脱下防护服后,被汗水浸透的衣衫和脸上深深的勒痕,这些图片讲述的是奉献、坚韧与职业精神,它们将宏大的“抗疫”叙事,具象化为一个个疲惫却坚定的身影,激发的是社会的感恩与敬意。

- 市民的日常:空荡荡的商业街、井然有序的核酸检测队伍、社区居民在隔离期间在阳台上互相加油鼓劲……这些图片记录的是疫情之下普通人的生活状态,它们讲述的是秩序、互助、忍耐与期盼,这类图片的叙事核心是“在困境中维系生活”,它展现了社会的韧性,也触动着每个人关于“正常生活”的集体记忆。

- 复苏的瞬间:解封后车水马龙的街道、重启的堂食、工厂里重新运转的机器、返校学子们的笑脸,这些图片是与“疫后重建”相关的最新动态,它们传递着希望、活力与回归的信号,其叙事是正向的、鼓舞人心的,标志着社会从非常态向常态的艰难回归。

新闻纪实类图片的叙事力量在于其“共情”效应,它让远方的灾难变得可感,让抽象的政策影响到可见的生活,但同样,镜头的选择、时机的捕捉、画面的构图,都融入了拍摄者和编辑的主观视角,它讲述的往往是“一个”瞬间的真相,而非全貌。

信息甄别:在“图海”中保持清醒

面对海量的“疫情最新动态图片”,我们必须具备一双慧眼,许多图片可能带有误导性:

- 旧图新用:将过往疫情或其他事件的图片冠以“最新”之名传播,制造恐慌或误导舆论。

- 断章取义:一张图片只截取了事件的一部分,脱离了具体语境,可能完全扭曲事实,只拍下排队的长龙,却不说这是有序的物资发放。

- 情绪化摆拍:某些图片可能是为了煽动特定情绪而刻意摆拍,其真实性存疑。 在看到任何一张声称是“最新动态”的图片时,我们应养成溯源的习惯:它来自哪个权威机构或可信媒体?是否有其他角度的图片或信息可以佐证?

“疫情最新动态图片”早已不再是信息的简单附属品,它们本身就是一套强大的叙事系统,数据图表用冷静的线条构建理性认知,新闻摄影用鲜活的瞬间触发情感共鸣,它们共同绘制出一幅多维、立体的疫情时代全景画卷,作为信息的接收者,我们既要善于通过“图”来快速把握动态,更要学会解读“图”背后的叙事逻辑与潜在局限,在这个一图胜千言的时代,提升自身的视觉素养,与提升文字阅读能力同等重要,唯有如此,我们才能在纷繁复杂的图像洪流中,逼近真实,保持独立思考,从而更理性、更人文地应对这场持续影响我们生活的世纪挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏