世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”已一年有余,这标志着全球抗疫进入了一个全新的、更为复杂的阶段,疫情的终结并非意味着病毒的消失,而是宣告了一场从“紧急危机应对”到“长周期健康管理”的深刻范式转换,要准确把握当下的全球疫情事实动态,我们必须超越“结束与否”的二元论,从病毒演化、防控重心、社会经济影响及全球协作等多个维度,进行冷静、客观的审视。

病毒演化:从“巨浪”到“涟漪”的常态化流行

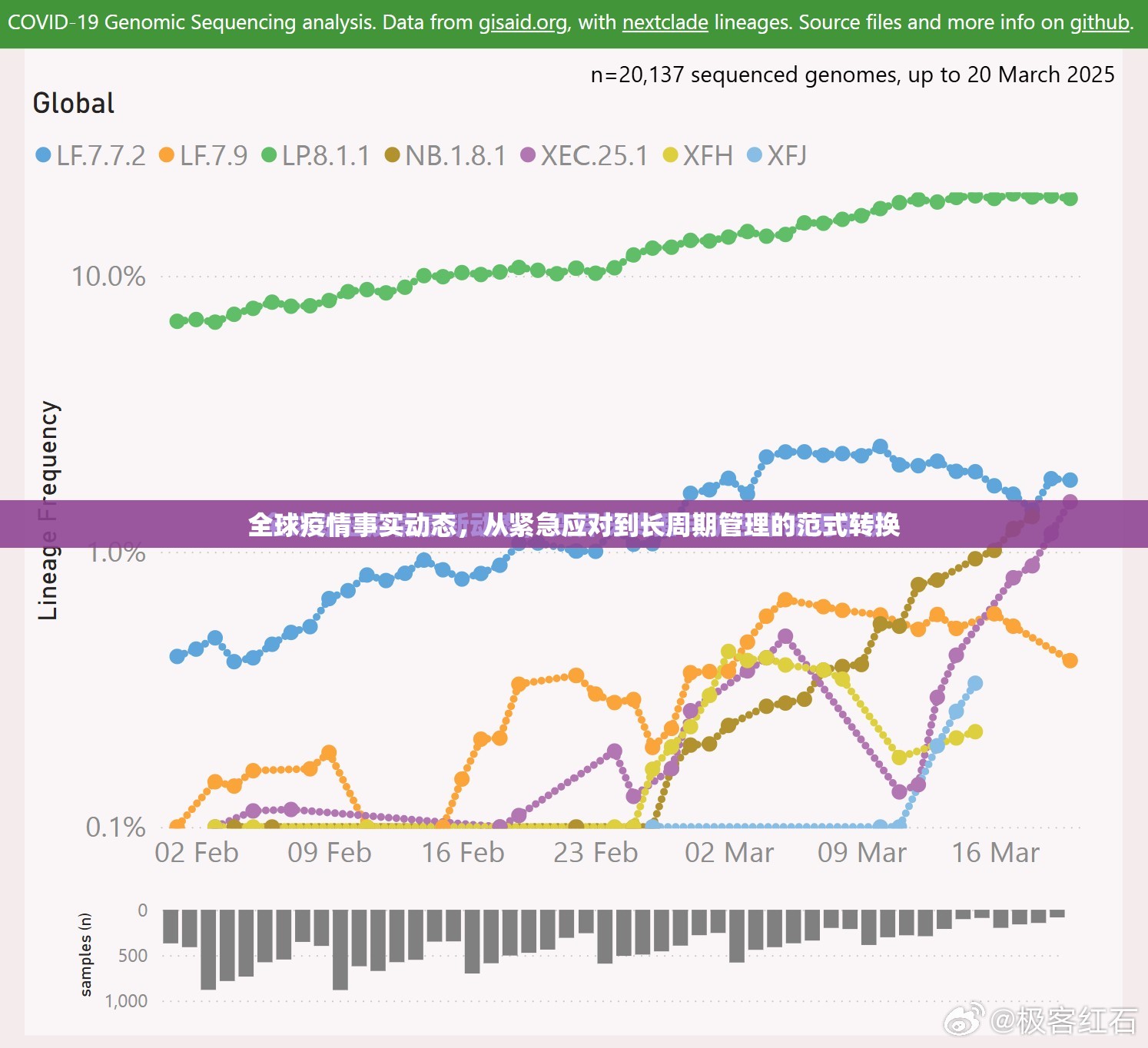

当前全球疫情最核心的事实是,SARS-CoV-2病毒并未消失,而是进入了低水平、地方性流行的新常态,奥密克戎及其后代变异株已成为绝对主导,其特点是免疫逃逸能力增强,但致病性相对减弱,疫情的波峰不再是以往那种席卷全球的“海啸”,而是转变为由新亚型驱动、频率更高、峰值更缓的“涟漪”,这意味着,季节性、区域性的疫情小幅波动将成为常态,大规模、毁灭性的爆发风险已显著降低,全球的病毒基因监测网络显示,病毒的演化仍在持续,但其轨迹逐渐趋于可预测的“流感化”模式,即更侧重于增强传播效率而非毒性,这一动态事实要求我们的监测系统从追求“全面围堵”转向“精准预警”,为疫苗和药物的迭代更新提供关键依据。

防控重心:从社会管控转向个体化健康防护

随着病毒威胁等级的下降,全球各国的防控策略发生了根本性转变,大规模核酸检测、严格边境管制、强制性社区封控等强力社会干预措施已基本退出历史舞台,当前的防控重心已全面转向基于个体责任的常态化管理,这具体体现在:

- 疫苗接种策略优化: 重点转向为高危人群(如老年人、基础病患者)提供针对新变异株的加强针接种,而非追求全民普遍接种。

- 诊疗体系回归常态: 医疗机构的工作重点从专门的方舱和隔离设施,回归到将新冠病毒感染作为常规呼吸道疾病进行诊治,并着重于早期抗病毒药物的应用,以降低重症率。

- 公众自我防护意识: 鼓励个人在出现呼吸道症状或处于高风险环境时自觉佩戴口罩、保持社交距离,并将检测(如抗原自测)作为自我健康管理的工具。

这一转变的本质,是将公共卫生资源从“广撒网”式的应急消耗,重新配置到强化医疗体系韧性、保护脆弱群体等更具成本效益的长期目标上。

深层影响:长新冠阴影与全球健康治理的遗产

疫情动态的另一关键事实,是其留下的长期遗产。“长新冠”(Long COVID)问题日益凸显,成为后疫情时代全球公共卫生面临的严峻挑战,大量康复者持续受到疲劳、认知障碍、呼吸问题等多种症状的困扰,这不仅对个人生活质量造成巨大影响,也给各国的医疗和社会保障体系带来长期压力,对这一复杂综合征的机理研究、诊断标准和有效治疗方案,仍是全球医学界亟待攻克的难题。

疫情对全球健康治理体系进行了前所未有的压力测试,它既暴露了全球在疫苗分配、信息共享、行动协调上的脆弱性与不平等,也催生了新的合作机制与能力建设,mRNA疫苗技术的快速成熟与应用,为应对未来可能的流行病提供了新的技术路径;各国对公共卫生体系,特别是基层监测和早期预警能力的投入普遍加强,这份“遗产”的双面性,要求国际社会必须反思并改革现有的全球卫生架构,以更具韧性、公平和高效的方式应对下一次危机。

全球疫情的事实动态描绘的是一幅“危机缓和但挑战犹存”的复杂图景,病毒从“明火”转为“暗流”,防控从“战时”转入“平时”,影响从“急性冲击”转为“慢性压力”,我们正生活在一个与病毒共存的“后疫情时代”,其核心任务不再是追求绝对的清零与隔绝,而是如何在社会经济正常运转的前提下,通过持续的科技创新、精准的公共政策和负责任的个体行为,构建起一道坚固而持久的健康防线,理解这一动态本质,有助于我们摆脱焦虑,以更理性、更从容的姿态,面向未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏