疫情什么时候开始防控?这个问题看似简单,却牵涉到全球公共卫生体系的响应速度、政府决策的及时性以及人类对未知病毒的认知过程,从2019年底首次报告病例,到2020年初世界卫生组织(WHO)宣布“国际关注的突发公共卫生事件”,再到各国陆续采取封锁、隔离等措施,疫情的防控并非一蹴而就,而是一个逐步升级的全球性行动,本文将回顾疫情防控的时间线,分析关键节点,并探讨其中的经验与教训。

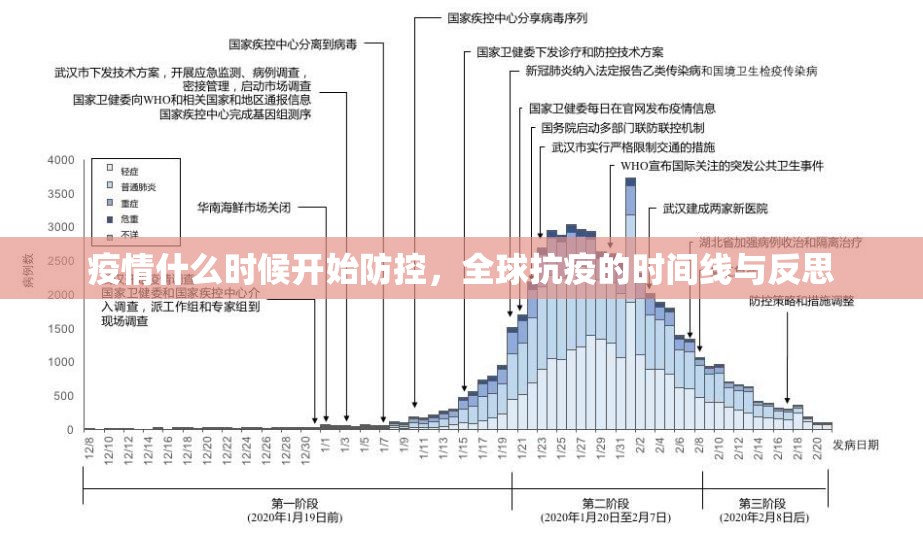

疫情的萌芽与早期响应(2019年12月-2020年1月)

疫情什么时候开始防控?答案可以追溯到2019年12月,当时,中国武汉市出现了多例不明原因的肺炎病例,后经确认由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起,12月31日,中国向世界卫生组织报告了疫情,并于2020年1月3日启动了初步流行病学调查,1月23日,武汉采取“封城”措施,这是全球首次大规模防控行动,旨在阻断病毒传播链,这一阶段,中国通过隔离、追踪密切接触者及限制人员流动,试图控制疫情扩散,由于病毒潜伏期长、传播速度快,加之春运期间人口大规模流动,防控面临巨大挑战。

世界卫生组织于2020年1月30日宣布疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,呼吁全球加强协作,但许多国家并未立即响应,甚至低估了风险,欧美国家在初期认为疫情仅局限于亚洲,未及时采取边境管控或社区隔离措施,这反映了全球在疫情早期防控中的信息不对称与应对迟缓。

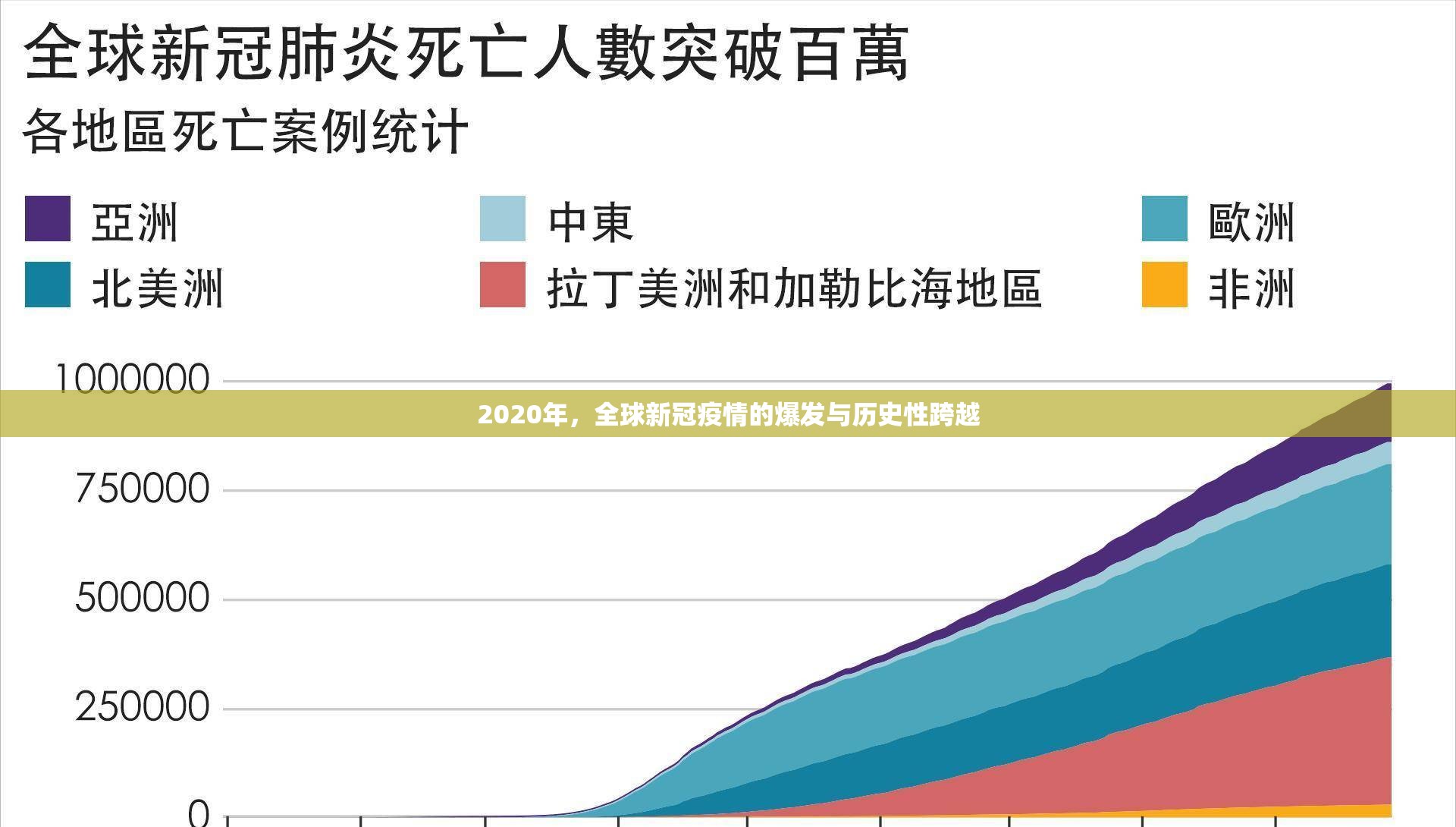

全球防控的升级与分化(2020年2月-2021年6月)

疫情什么时候开始防控成为全球焦点?2020年2月至3月,疫情迅速蔓延至韩国、意大利、伊朗等国,迫使各国不得不采取紧急措施,意大利于2020年3月在全国范围内实施封锁,美国则在3月13日宣布进入国家紧急状态,这一时期,防控策略从局部应对转向全面管控,包括关闭学校、取消公共活动、推行社交距离等。

各国防控时间点差异显著,导致了截然不同的结果,新西兰在2020年3月迅速关闭边境并实施严格隔离,成功控制了早期疫情;而英国和巴西则因延迟行动,面临病例激增的困境,2020年底至2021年初,疫苗的研发与接种为防控带来了转机,多国启动大规模接种计划,但疫苗分配不均暴露了全球协作的短板,世界卫生组织推动的“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)旨在促进公平分配,却因富国囤积疫苗而进展缓慢。

这一阶段的防控凸显了科学决策与政治意愿的重要性,及时封锁、检测和追踪是有效手段,但经济压力与社会疲劳也使许多国家在“保健康”与“保经济”之间艰难平衡。

防控的长期化与反思(2021年7月至今)

疫情什么时候开始防控进入常态化阶段?随着Delta、Omicron等变异株的出现,疫情反复波动,防控策略逐渐从“清零”转向“与病毒共存”,许多国家在2021年下半年放宽限制,转而依赖疫苗接种和医疗资源储备,中国则坚持“动态清零”政策,通过快速检测、局部封锁和健康码系统控制疫情。

防控的长期化引发了深刻反思,全球早期预警系统存在缺陷,尽管国际卫生条例要求各国及时报告疫情,但政治因素和经济顾虑常导致延迟,公共卫生基础设施的薄弱环节暴露无遗,尤其是发展中国家缺乏检测能力、医疗物资和专业人才,信息疫情(infodemic)加剧了防控难度,虚假信息与阴谋论削弱了公众对科学的信任。

经验与启示

疫情什么时候开始防控?从时间线看,防控始于2019年底,但全球响应并非同步,早期行动者往往能更有效控制疫情,而犹豫不决者则付出更大代价,这场危机提醒我们,未来面对新发传染病时,需做到以下几点:

- 强化全球协作机制:建立透明、快速的信息共享平台,避免政治化干扰。

- 投资公共卫生体系:包括疾病监测、疫苗研发和基层医疗建设。

- 平衡科学与人文:防控措施需考虑社会接受度,避免“一刀切”带来的次生灾害。

疫情终将过去,但留给人类的思考远未结束,唯有从历史中汲取智慧,才能在未来危机中更从容应对。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏